Выпуск 51

Искусство

Жизнь художника Хаима Сутина

Хаим Сутин (1893-1943), художник, чья жизнь и творчество будто сошли со страниц романов Достоевского, был воплощением нищеты, страсти и неукротимой жажды цвета. Он родился в местечке Смиловичи под Минском и был десятым из одиннадцати детей в бедной еврейской семье портного Залмана и Сары Сутиных. Семья жила настолько скромно, что слово «бедность» кажется комплиментом. Традиции иудейского местечка, запрещавшие изображать людей и животных, превратили юного Хаима в бунтаря с карандашом, задолго до того, как он узнал о существовании холста.

Хаим Сутин (1893-1943), художник, чья жизнь и творчество будто сошли со страниц романов Достоевского, был воплощением нищеты, страсти и неукротимой жажды цвета. Он родился в местечке Смиловичи под Минском и был десятым из одиннадцати детей в бедной еврейской семье портного Залмана и Сары Сутиных. Семья жила настолько скромно, что слово «бедность» кажется комплиментом. Традиции иудейского местечка, запрещавшие изображать людей и животных, превратили юного Хаима в бунтаря с карандашом, задолго до того, как он узнал о существовании холста.

Детство и побег к мечте

Смиловичи не были местом, где ждали будущих гениев. С детства Хаим голодал, терпел побои и страдал от язвы желудка, которая оставалась с ним до конца дней. Но рисование было для него не просто хобби — это был побег от суровой реальности, почти мистический ритуал, сродни субботним молитвам в синагоге. Мать и местный раввин поддерживали его увлечение, но отец, портной и служитель синагоги, видел в этом ересь. В 14 лет Хаим, не выдержав давления, сбежал в Минск, где подрабатывал ретушёром у фотографа и посещал рисовальную школу Якова Крюгера. Там он познакомился с Михаилом Кикоиным, своим другом на всю жизнь. Вместе они мечтали о Париже — городе, где искусство дышало свободой. В 1910 году они переехали в Вильно, в Школу изящных искусств, а в 1913-м Хаим, в пальто, сшитом отцом, ступил на парижскую мостовую.

Париж: Лувр вместо академии

Париж начала XX века был котлом авангарда, где Шагал, Пикассо и Модильяни создавали искусство будущего. Сутин поступил в ателье Фернана Кормона в Академии изящных искусств, но быстро понял, что академизм — не его путь. Его настоящим университетом стал Лувр, где он часами впитывал произведения Рембрандта, Шардена, Курбе, Гойи и Эль Греко. Современные ему импрессионисты не привлекали — он искал вечности.

Париж начала XX века был котлом авангарда, где Шагал, Пикассо и Модильяни создавали искусство будущего. Сутин поступил в ателье Фернана Кормона в Академии изящных искусств, но быстро понял, что академизм — не его путь. Его настоящим университетом стал Лувр, где он часами впитывал произведения Рембрандта, Шардена, Курбе, Гойи и Эль Греко. Современные ему импрессионисты не привлекали — он искал вечности.

Жизнь в Париже была суровой: нищета, голод, крохотная каморка на Монпарнасе. Но тут появился Амедео Модильяни, который не только написал пять портретов Сутина, но и стал его проводником в богемный мир. Модильяни познакомил Хаима с меценатом Леопольдом Зборовским, который буквально спас художника, отправив его в 1918 году в Ниццу, подальше от бомбёжек. Позже, в 1919–1922 годах, Сутин жил в Сере, на юге Франции, где создал около 200 пейзажей.

Прорыв и признание

Переломным стал 1922 год, когда американский коллекционер Альберт Барнс, увидев работы Сутина, купил более 50 его картин, заявив, что Хаим превосходит Ван Гога. Это стало билетом в мир признания. В 1927 году в престижной галерее Анри Бинга на улице Боэси прошла первая персональная выставка Сутина, где было представлено около 20 полотен, включая знаменитую «Тушу телёнка». Впоследствии его выставки проводились в Чикаго (1935), Нью-Йорке (1936, 1938, 1940), Лондоне (1937) и Вашингтоне (1943). Коллекционеры, такие как Мадлен и Марлен Кастен, охотились за его картинами.

Творчество: боль, цвет и мясо

Творчество: боль, цвет и мясо

Сутин — это экспрессионизм, но не в чистом виде. Он не примкнул ни к кубизму, ни к сюрреализму, оставаясь верным жанрам: портрету, пейзажу, натюрморту. Но его работы — это крик души. Его кисть резала холст, словно нож, а краски — красные, синие, жёлтые — прямо горели. Натюрморты с тушами быков, зайцев, уток — не просто мёртвая природа, а символы безвинной смерти, отголоски его собственного голода и боли. Рассказывали, что, принося домой еду, он сначала рисовал её, подавляя голод. Его пейзажи — например, «Вид на Сере» – извиваются, словно мир корчится от внутреннего разлада.

Сутин обожал красный цвет — до экстаза, до эмоционального увлечения. Друзья вспоминали, как он замирал перед окровавленными тушами на рынке, словно перед иконой. Его картины не льстят взору — они вызывают желание отшатнуться, а затем внимательно рассмотреть. Как написал один критик, это «живопись от графа Дракулы», но в этом демонизме — сострадание и правда.

Личная жизнь и эксцентричность

Сутин был странным даже для богемы.

Ходили слухи, что он держал в доме старушек, называя их «родственницами», и рисовал их как персонажей своих полотен. Его танцы с подругой Полетт в темноте, казались ритуалом из другого мира. Он дружил с Пикассо, Кокто, Шагалом, но никогда не воспевал родину, как Шагал — его родина осталась в памяти как суровая, жестокая земля. В 1930-е годы он встретил Герду Грот, немецкую беженку, и их связь стала одной из констант в его жизни.

Последние годы и трагедия

Вторая мировая война превратила Сутина в мишень — он был евреем, художником, эмигрантом. В 1941 году он попытался получить право на въезд в США, но безуспешно и скрывался от нацистов в районе Шинона. Язва желудка, мучившая его с детства, не дала ему покоя. В августе 1943 года друзья пытались тайно перевезти его в Париж для операции, спрятав в гробу, чтобы обмануть оккупационные власти. Но авантюра не удалась — Хаим умер по дороге 9 августа 1943 года. Его похоронили на Монпарнасском кладбище, а за гробом шли Пикассо, Кокто, Макс Жакоб — весь цвет Парижа.

Вторая мировая война превратила Сутина в мишень — он был евреем, художником, эмигрантом. В 1941 году он попытался получить право на въезд в США, но безуспешно и скрывался от нацистов в районе Шинона. Язва желудка, мучившая его с детства, не дала ему покоя. В августе 1943 года друзья пытались тайно перевезти его в Париж для операции, спрятав в гробу, чтобы обмануть оккупационные власти. Но авантюра не удалась — Хаим умер по дороге 9 августа 1943 года. Его похоронили на Монпарнасском кладбище, а за гробом шли Пикассо, Кокто, Макс Жакоб — весь цвет Парижа.

Наследие

Сутин оставил после себя около 700 работ, которые сегодня украшают музеи всего имра.

Пеечень иллюстраций:

1.Портрет Сутина кисти Амадео Модильяни (1917)

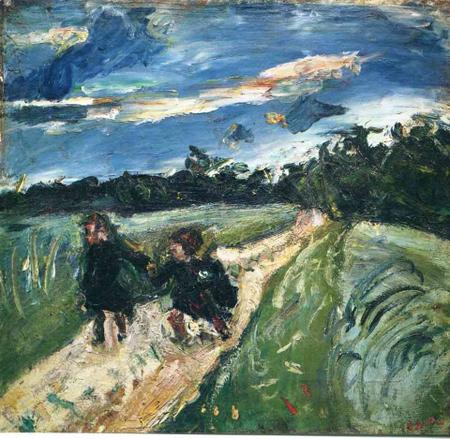

2. Картины Сутина: "Дети" (1918) , "Стол" (1919) "Рыбы и помидоры" (1921)

и "Туша и голова теленка" !1924).

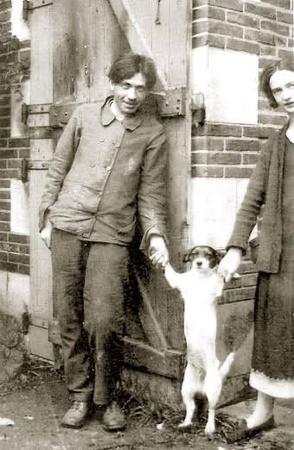

4. Фото 30-х годов.