Выпуск 50

Искусство

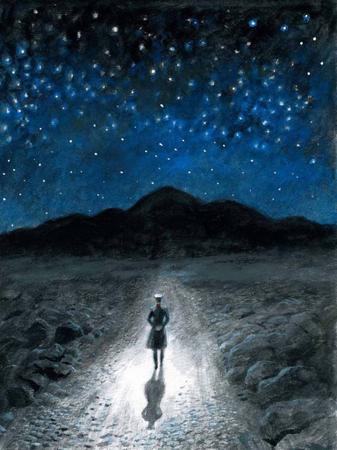

Елизавета Шашина – автор музыки «Выхожу один я на дорогу…»

Дочь дворовых людей графа А.С.Строганова Сергея Николаевича Шашина (1773-1855) и жены его Дарьи Филипповны. Получив вольную в 1800-х годах, Сергей Шашин стал известным обойным мастером. Выполнял заказы на украшение помещений императорских дворцов и многих петербургских особняков, чем смог заработать себе состояние. Владел жилым кварталом на Литейной улице и вышел на пенсию в чине коллежского регистратора.

Дочь дворовых людей графа А.С.Строганова Сергея Николаевича Шашина (1773-1855) и жены его Дарьи Филипповны. Получив вольную в 1800-х годах, Сергей Шашин стал известным обойным мастером. Выполнял заказы на украшение помещений императорских дворцов и многих петербургских особняков, чем смог заработать себе состояние. Владел жилым кварталом на Литейной улице и вышел на пенсию в чине коллежского регистратора.

Елизавета вместе с сестрой-погодкой Аглаей (1806—1893) воспитывалась в Елизаветинском институте. С детства у них обнаружились прекрасные вокальные данные. Но из-за тяжёлой болезни Елизавета утратила свой замечательный голос. После окончания института сёстры совершенствовали своё музыкальное образованиe и брали платные уроки у различных учителей. Елизавета изучала теорию музыки и стала замечательной пианисткой. Выступала с концертами, аккомпанируя сестре Аглае, обладательнице «дивного контральто» на три октавы.

С конца 1840-х годов Елизавета Шашина начала сочинять собственные романсы. Она считается автором популярных романсов на стихи М.Ю.Лермонтоаа, включая широко известный «Выхожу один я на дорогу» (СПБ, 1861), ставший народной песней, а также «Мцыри» («Дитя моё, останься здесь») (1863), «Не плачь, не плачь, мое дитя» (1864), «Нет, не тебя так пылко я люблю» (1871), «К Л.» («У ног других не забывал») (1874), «Нищий» (1879). Первые романсы Шашиной были изданы в начале 1850-х годов. Начиная с 1856 года её произведения печатались отдельными тетрадями и в музыкальных журналах.

В 1858-1870-х годах Шашины посещали Кавказ и курорт Железноводск. Об истории создания мелодии «Выхожу один я на дорогу…» темпераментно пишет анонимная любительница ее таланта в газете «Правда Севера»:

«… В 1858 году, будучи в Минеральных Водах, Шашина прочла стихи «Выхожу один я на дорогу». Они поразили ее, показались выкованными из булатной стали и отточенными, как кинжал у черкеса. Строчки и рифмы вызывали озноб. Такой озноб бывает у костра, когда руки охватывает жар огня, а спина погружена в холод. Из текста женщина узнала, что на небе есть Сон-звезда («я б хотел забыться и заснуть»), что вопросы «жду ль чего? жалею ли о чем?» были у Лермонтова и в уме и на сердце…. Новорожденный мотив женщина сыграла еще и еще и поняла, что «кровь» музыки по группе совпала с «кровью» стихов. Получилась песня-клич. Ее и слушали больше, чем пели: могучая, раздольная, она давалась лишь большим голосам. Но притяжение песни было таким сильным, что затягивали ее и сивоусые старцы, и кудрявые юноши, и каждый раз сладко вызванивали: «Уж не жду-у от жи-изни ни-ичего я!». Не песня, а медикамент! Тут и полное единение интонации текста с музыкой, и пленяющая мелодия, и естественность языка, и национальный дух. А еще ее можно воспринимать как слова Библии - выражения «внемлет Богу», «в небесах» настраивают нас на зенитную высоту чувств.»

«… В 1858 году, будучи в Минеральных Водах, Шашина прочла стихи «Выхожу один я на дорогу». Они поразили ее, показались выкованными из булатной стали и отточенными, как кинжал у черкеса. Строчки и рифмы вызывали озноб. Такой озноб бывает у костра, когда руки охватывает жар огня, а спина погружена в холод. Из текста женщина узнала, что на небе есть Сон-звезда («я б хотел забыться и заснуть»), что вопросы «жду ль чего? жалею ли о чем?» были у Лермонтова и в уме и на сердце…. Новорожденный мотив женщина сыграла еще и еще и поняла, что «кровь» музыки по группе совпала с «кровью» стихов. Получилась песня-клич. Ее и слушали больше, чем пели: могучая, раздольная, она давалась лишь большим голосам. Но притяжение песни было таким сильным, что затягивали ее и сивоусые старцы, и кудрявые юноши, и каждый раз сладко вызванивали: «Уж не жду-у от жи-изни ни-ичего я!». Не песня, а медикамент! Тут и полное единение интонации текста с музыкой, и пленяющая мелодия, и естественность языка, и национальный дух. А еще ее можно воспринимать как слова Библии - выражения «внемлет Богу», «в небесах» настраивают нас на зенитную высоту чувств.»

Елизавета Сергеевна умерла в глубокой старости осенью 1903 года, пережив сестру на десять лет. Похоронена на сельском кладбище села Глубокое Вышневолоцкого уезда у церкви во имя Святого Георгия Победоносца.

Рисунок Николая Устинова

Источники: Википедия, http://pravdasevera.ru/?id=1049240819