Выпуск 1

Русско-польские отношения

Поцелуй на морозе

Моей жене Вере

ОТ АВТОРА

Все началось с самой банальной констатации: время уходит, мое поколение стареет. А из этого следовало, что людям более молодым, с которыми постоянно приходилось иметь дело, изрядная часть моей жизни не была дана «ни в каких ощущениях». А уж жизни русской — вдвойне, по причине ее непохожести, экзотичности. Рассказы о ней слушали как сказку о железном волке.

Это особенно поразило меня в пору вынужденной изоляции, когда в 1982 году нас «интернировали». Тогда мы имели довольно времени для бесед и обмена мнениями. Одновременно в атмосфере ощущалась неуверенность во всем, во многом связанная со страшным и гротесковым, дряхлеющим режимом брежневщины. Я понял, что не одному из моих коллег мрачный, хотя и потрескавшийся фасад империи заслоняет всё. Когда они слышали, что там еще что-то есть, искренне удивлялись: там? в самом деле? Конечно, уже знали о диссидентах, нелегально распространялись книги Солженицына, Буковского, Надежды Мандельштам. Кое на что можно было опереться. Но тем более укреплялось мнение, что всё гуманное в России сохранялось лишь в виде героических личностей, в лагерях, в изгнании, в глубокой изоляции. Остальное представлялось выжженной землей. Для понимания ее рядовых жителей не находили простейших ключей. Литературу официальную, традиционным для нас образом, недооценивали, хотя и в ней тогда были островки горькой и глубокой правды — у Шукшина, Абрамова, Распутина, Трифонова. Именно Трифоновым я прокладывал себе дорогу, подсовывая скептикам «Дом на набережной». Помогало. Просили дать еще что-нибудь. Но проблема полной неосведомленности вырисовывалась тем отчетливее.

Тут я подумал: надо эту мою Россию описать, другого выхода нет. Как сумею. Может, это пригодится.

Существовал еще один повод, коренившийся в более отдаленном прошлом. С пониманием, но и с раздражением следил я за тем, как борются с трудностями русской темы соотечественники, публикующиеся в официальной печати. Они были сдавлены клещами обостренной цензуры — почти неодолимой. Их маршруты совершались по заранее утвержденным программам и под тщательным присмотром. Некоторым удавалось отскакивать в сторону; они прилагали огромные усилия, чтобы что-то вложить между строк, высказаться небанально, намекнуть на нечто важное. Я знал, как отчаянно боролись за это даже очень хорошие и отточенные перья. Эффект же представлялся мне половинчатым. Несмотря на всю изобретательность и хитрость литераторов, описанная действительность соотносилась с подлинной, жесткой фактурой русской жизни как европейская сладковатая горчица с той «Московской», что была на столах рюмочных и закусочных в СССР. А некоторые из пишущих, уже без всякой душевной борьбы, ограничивались точной информацией: как ехали, где их поселили, что было на завтрак, в Эрмитаже — замечательные картины, а на Кавказе — пейзажи. Это также был способ представления темы, но я не собирался им пользоваться; кроме всего прочего, мне не хватило бы тут самоуверенности.

Признаюсь здесь честно: в свое время я сам пописывал разные путевые очерки, скажем, для журнала «Литература». Теперь я перечитал их. Нет. Не то. Вроде бы даже всё правда, но читать трудно. Во всем этом есть какая-то ложная бравада, какие-то «притопы», которых в измученной, заезженной, тяжело переводящей дух России нет. Подумалось: надо еще раз, с самого начала, без цензуры, всё как есть. Из тех давних текстов привожу здесь только один, без особых «притопов», как образчик непосредственного, репортажного видения жизни.

Эту книгу я писал в течение трех летних сезонов: 1986, 87 и 88. Тем временем моя Россия шевельнулась, начала отряхиваться, осознавать бедственность своего положения, очеловечиваться. Возникла новая перспектива для воспоминаний о прошлом. Этой перспективой — хочешь не хочешь — пользуешься, но я стараюсь отчетливо разграничивать во времени то, что знал и чего дознался многие годы назад, от того, что думал позднее и знаю теперь. Хотя характеризуемая «материя» по своей сути подвижна, текуча, а последние, перестроечные события заставляют уже несколько иначе видеть то, что еще годом-двумя раньше представлялось застывшим и неколебимым. Насколько всё это вместе будет выглядеть достоверно, не мне судить. Я мог сделать одно — прежде всего старался не лгать.

Предметом размышлений является Россия, воспринимаемая, впрочем, и как преобладающая часть многонационального целого. Об этой, более широкой перспективе я стараюсь помнить. Тут и там предпринимаются эскапады за пределы России как таковой. Не могу отважиться писать на сей счет обширнее, поскольку для этого мне не хватает знаний и опыта, а не хотелось бы никого обижать поверхностностью суждений, верхоглядством. Касающиеся этого объяснения содержит очерк «Грузия как форма».

Основной корпус текстов относится к 1963 — 1976 годам, когда ездить в Союз — как официальным, так и частным образом — удавалось регулярно. Три заключительных очерка посвящены ситуации осени 1987 года, когда я вновь оказался в России после двенадцатилетнего перерыва. Эти материалы были опубликованы в еженедельнике «Тыгодник Повшехны» со следами некоторого вмешательства цензуры, обозначенными курсивом. Большинство остальных текстов оглашалось в независимой и эмигрантской периодике.

Название книги я одолжил у Велимира Хлебникова, прозванного Великим Дервишем русской поэзии, эпика, лирика, визионера, создателя новых масштабов мира, который до этих масштабов всё никак не может дорасти. О Хлебникове говорят, что у него были признаки гения, хотя это, понятно, недоказуемо. Если бы, однако, в подтверждение этого тезиса существовала только использованная мной метафора, думаю, было бы о чем дискутировать. Это определение России представляется мне всеохватывающим — надо только не объяснять его, а смотреть в него как в бездонный колодец.

Если кто-нибудь, читая эту книгу, подумает о русских несколько иначе, чем прежде, как бы в духе мицкевичевского высказывания «И немцы тоже люди», а еще — по прочтении станет порой отделять «русское» от «советского», свою программу-минимум я буду считать выполненной. Программа же максимум предусматривает дальнейшее развитие этих мотивов. Воспользуюсь цитатой из Александра Герцена, возможно, самого мудрого русского всех времен, который в книге «Былое и думы» описывал свои дружеские контакты с пермской колонией польских ссыльных. Так вот однажды, пишет Герцен, «…закоренелый сармат, уже пожилой человек, служивший под началом Понятовского и участвовавший в наполеоновских кампаниях, получил … разрешение властей вернуться в свое литовское имение. Накануне отъезда он пригласил меня вместе с группой поляков к себе на обед. После трапезы он чокнулся со мной бокалом, горячо обнял меня, после чего прошептал мне на ухо с откровенностью военного: «Ах, ну почему же вы — русский?». Я не ответил, но слова эти глубоко ранили меня…» — и здесь стоит фраза, достойная в своей лапидарной и безошибочной глубине смысла — метафоры Хлебникова:

«Я понял, что это поколение не могло принести Польше свободу».

Что до меня, очень хотел бы еще немного пожить в свободной Польше, чего и всем вам от души желаю.

Варшава, август 1988 г.

ПЕРВЫЕ УРОКИ НА МЕСТЕ

Но прежде, чем я самым серьезным образом взялся за русистику, мне довелось, наконец, встретиться с Россией на ее собственной территории. Это произошло несколькими годами раньше, а точнее — летом 1957 года, и к этой дате относятся события, которые постараюсь здесь припомнить.

Редакция газеты «Штандар Млодых», с которой я уже несколько лет систематически сотрудничал, предложила мне выехать в Москву: в августе там начинался очередной Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. Мне предстояло отправиться раньше и написать о подготовке к нему. Это был, как выяснилось, один из лучших вариантов приобщения к России. Но тогда меня охватила сильнейшая предвыездная лихорадка. За границей я уже успел побывать за год до этого. Мало того — в капиталистической стране. Но на этот раз в голове открылись шлюзы памяти и всё заколобродило: снежные сугробы над Бугом, фильмы, книги, доклад Хрущева, рассказы З., прошлогодние венгерские события. Прежние иллюзии лопнули, как мыльные пузыри, свежей информации не было, украдкой напоминали о себе разного рода страхи и опасения. Крепло убеждение — то, что предстоит увидеть, будет, во всяком случае, не похоже ни на что знакомое. За несколько часов до отлета я — нервно возбужденный — забежал к девушке, учившейся когда-то в московском вузе, с вопросом:

— Марыся, а как там вести себя?

— Нормально, — ответила она.

Мудрость этого совета я скоро смог оценить. Но на первых порах мне довелось — с легким посасыванием в подбрюшье — долго и низко (внизу показались Нарочь и Свитезь) лететь на чем-то допотопном (кажется, это была Дакота), да еще с промежуточной посадкой в Вильнюсе. Самого города не было видно, но зрелище оказалось поучительным: ряды сараев и хибар, а в их окружении — как черт из табакерки — увенчанный шпилями и поблескивающий краской аэровокзал в стиле позднего сталинизма. Копии таких сооружений попадались мне потом по всему Союзу, и их галантерейно-кондитерская внешность была так неподражаемо, демонстративно и нахально противоположна их назначению, так невероятно нефункциональна и абсурдна в аэропорту, что предположения подтверждались с самого начала: эта страна совсем не похожа на другие. Нас встречал форпост режима деспотизма, на котором словно было выписано: «А мне плевать, я так хочу!», как выразился один скромный поэт XIX века. Боковыми переходами, чтобы мы — упаси, Боже! — не соприкоснулись с аборигенами, нас провели в соответствующий великолепием — с колоннами, лепниной и позолотой — банкетный зал, где на снежно-белых скатертях громоздилось множество посуды: тарелищи, тарелки и тарелочки. Каждый получил глазунью из двух яиц.

Днем позже я уже ходил по Москве, да к тому же в одиночку. Всё началось с визита вежливости в редакцию «Комсомольской Правды», где заместитель главного редактора, то есть хрущевского зятя Алексея Аджубея, пока он не перешел в более престижные «Известия», справлялся о здоровье моего главного, спустя пятнадцать минут такого содержательного диалога мы, ко взаимному удовольствию, расстались. Разумеется, обещалась всяческая помощь, но действовать мне предоставлялось самому. Это и являлось лучшим вариантом знакомства с Россией. Если у меня и были опекуны, то вели они себя деликатно; никогда, впрочем, не принимал этого близко к сердцу. О том, что в гостинице ведется подслушивание, сомнений не было — такое соответствовало всему порядку вещей. Аудиальный контроль дополнялся более простым вариантом — визуальным: дежурная по этажу контролировала все приходы и уходы моих гостей, здесь-то как раз архитектор отличался высоким сознанием функциональности интерьерных решений, поскольку со своего места за столом дежурная могла видеть двери абсолютно всех номеров…

Но всё это было ерундой, поскольку я оказался хозяином положения. Газета не слишком торопила с доставкой не слишком обязательных материалов. Мне не хватало репортерского опыта, но и пороть горячку я не собирался, делая то, что в соответствии с моими представлениями должен делать журналист. Я выстраивал какие-то сюжеты, ставил себе разные цели, разыскивал по телефону организаторов фестиваля — всё без особого напряжения и натуги. Что-то выходило, что-то не получалось, впрочем, это уже не относится к теме.

К теме относится Москва — я был в ней, погружался в нее, двигался по ней несколько бильярдным образом: куда-то направленный, сталкивался с кем-то случайным, менял трассу движения, опять на кого-то налетал и иногда попадал в лузу. Память у меня, к сожалению, специфическая, филологическая. В ней застревают тексты, но не лица и произносимые слова. Заметок тогда я, похоже, не делал. Некоторые обстоятельства, люди, с которыми позднее не довелось встречаться, теперь проступают в сознании, словно в тумане. Что, однако, запечатлелось в памяти точно, с отчетливостью впечатлений часовой давности, так это первые общие ощущения от контакта с московскими улицами. Оказавшись в абсолютно незнакомой среде, именно при первом контакте человек особенно восприимчив: это ценные минуты, потом многое можно понять значительно глубже, но острота ощущений уже не та.

Я смотрел на лица прохожих — серые, озабоченные и в этом отношении связанные общим сходством. Люди в толпе, точнее — мужчины, носили два-три фасона пиджаков, типов пять рубашек, не больше и брюк — очень широких (зимой лишь темно-синий и черный цвета пальто выглядели еще более удручающе, точно вокруг тебя одни военные, но тогда было лето). Лица имели сходное выражение, интенсивность которого меня так поразила, что я тут же попробовал подыскать ему определение: словно весь город только что очнулся после долгой и очень тяжелой болезни или все вместе и каждый в отдельности избежали какой-то смертельной опасности (Ну что ж, пожалуй, так оно и есть, — согласился Э., о котором речь пойдет дальше, внимательно выслушав мои первые впечатления).

Я уже знал тогда, что и мы, в Варшаве, выглядим довольно серо и невесело. Об этом меня прежде всего известила серия снимков, сделанных кем-то с Запада (может, Лизой Ларсен?) и опубликованных в нашем журнале (прежде, витая над землей в зэтэмпешном тумане, я искренне полагал, что мы искримся радостью и переливаемся всеми цветами радуги). Другим источником информации были иностранцы, приехавшие на предыдущий, варшавский Фестиваль: они веселились и развлекались повсюду, без всякого наигрыша, совершенно естественно, тогда как мы торчали среди них, как старые пни. Однако в сравнении с Москвой мы были карнавалом в Рио.

Самый изощренный и хитрый режим не скроет правды о себе от глаз прохожего-иностранца, который будет всего-навсего прогуливаться по городу и смотреть по сторонам (по крайней мере, в странах нашей цивилизации, где есть общая шкала сравнений). Я уже приехал сюда, порядком очистившись от былых иллюзий, но теперь меня со всех сторон бомбардировала правда куда более ощутимая. Лицо толпы было преждевременно состарившимся, отмеченным недоеданием, почти не скрываемыми раздражением и злостью. Эти люди беззвучно сообщали о своей усталости, о пережитых страхах, о тяжести повседневного существования. Старые нормы поведения оказались разрушены, а новых не было: народ пер напролом, люди толкали и пихали друг друга без единого слова. Когда, оказавшись в давке, я машинально произносил: Извините! — некоторые удивленно отшатывались и подозрительно косились на меня. Подумав, что эта форма устарела, я начал говорить: «Прошу прощения!» — но реакция была той же, покуда я не сообразил: эти слова выходят из употребления. Судьба, словно тяжелый каток, подмяла под себя этих людей, расплющила и утрамбовала, двигаясь взад-вперед, их индивидуальности, они не ощущали потребности поразмыслить над тем, как выглядят, ведут себя, насколько к лицу им эта одежда. Их грубость была искренней, натуральной, рожденной самими условиями существования. Возможно, здесь сыграл дополнительную роль тот факт, что Москву тогда, как и теперь, наполняла, особенно в центре, масса приезжих из «глубинки» (их приезжало в день около миллиона). Это делало город местом плебейской толчеи: толпа была навьючена сумками и авоськами, каждый старался что-то купить, люди создавали огромные очереди, пропихиваясь к прилавкам и к вагонам метро, направлявшимся в сторону вокзалов. Так я уяснял себе — опосредованным, но очевидным образом, что Москва — это оазис благосостояния в сравнении с Россией деревень и маленьких провинциальных городов, так я, наконец, понял, почему моя свинарка из фильма Пырьева так захлебывалась от счастья, узнав, что поедет в столицу: В Москву еду! В Москву! («Ну и что с того?» — удивлялся я в своей щенячьей наивности).

Недостаточно владевший русским языком, я получал теперь от самой жизни его подлинные уроки. И уроки советской системы одновременно. Серость и однообразие толпы несколько смягчали некоторые женские силуэты; тут и там встречались уже примеры с трудом реализуемого стремления позаботиться о внешности, о стиле, о моде. Но лишь при следующем приезде, несколько лет спустя, я заметил, что это принесло свои плоды: улица стала уже немного иной. А тогда — сразу, при первом взгляде — бросилось еще в глаза отсутствие мужчин среднего возраста, истребленных войной, и в лицах женщин, измученных непосильным трудом и одиночеством, — повторяющаяся гримаса горечи, боли и усталости. Война извещала также о своих страшных последствиях огромным числом калек и инвалидов. Урок продолжался, и жизнь открывала глазам всё новые учебные пособия. Повсюду, среди прохожих и над толпой, мелькали на оклеенных плакатами стенах, фресках, фотографиях в вывешенных на улицах газетах смеющиеся лица мускулистых героев, марширующих в светлое будущее рядом со своими дородными подругами в окружении атрибутов полного изобилия и громких лозунгов. Это были мои энтузиасты из маршей Дунаевского, превращенные в знаки «наглядной пропаганды» (существовал такой специфический термин культуры). Достаточно оказалось часок побродить по улицам, чтобы понять — это забавы с несуществующими вещами, ведь здесь вовсе нет этого — ни таких лиц, ни поз, ни жестов. Разве что на спортивных парадах. Или когда фотограф просит позировать для газетного снимка. А сам по себе никто так не ходит, не выпячивает грудь, не улыбается во весь рот. Известная скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», прообраз всего этого стиля, — это чистый абстракционизм в точном значении этого слова. Со всех сторон о себе напоминал самый очевидный принцип здешней пропаганды — никакой связи с реальной действительностью, создаем иную. Я еще вернусь к этому.

Потом я размышлял, сколь полезно для властей создание подобной плакатной фикции. Изможденные, далеко не столь упитанные, часто вовсе искалеченные и больные люди, видя постоянно перед собой тех богатырей, вгонялись в комплексы, в смешанную с раздражением покорность, в ощущение своей ущербности, неполноценности. Это было как хлестание плетью. А вообще-то, думал я еще, во время учебы нас дрессировали подобным же образом. Мы были окружены галереей образцовых героев, которые при внимательном рассмотрении оказывались совсем не такими, какими их представляли. Но нас заставляли на них равняться, чтобы мы пытались достигнуть недостижимого воплощения фикции и чтобы нас всегда можно было обвинить (и дать нам возможность обвинять других) в недостаточном старании и энтузиазме.

Вернусь, однако, на московскую улицу. Еще одно бросилось сразу в глаза — специфический контраст, разделение цветов. Толпа, а значит, то, что носило признаки частного, индивидуального, была серой. Яркими красками кричали стены домов и не гармонировавшие между собой милицейские и военные мундиры, плакаты, автобусы и троллейбусы. Краски олицетворяли собой власть, их вызывающая резкость, рассекающая магму однообразной толпы, становилась функцией этой власти. Было ли это так задумано и использовано каким-нибудь сталинским специалистом по социотехнике (термина такого тогда, понятно, еще не использовали)? Выросло ли это на почве традиции и обычаев? Подозреваю, что замешано и первое, и второе, но с преобладанием сознательных действий. Об этих действиях, являвшихся исполнением деспотической воли самого диктатора, свидетельствовали его любимые детища — высотные здания. В прежние времена о них говорили с добавлением «сталинские». Действительно, такими они и были. Сталинизм воплотился в них столь же конгениальным образом, как итальянский фашизм в каботинских сооружениях римской Эспозиционе или в том, что предполагал сотворить гитлеризм по проектам Шпеера.

О строительстве «высоток», как их по-свойски окрестила улица, нас в свое время информировали так интенсивно, что я был убежден — их здесь великое множество, а центр Москвы напоминает Манхеттен. Тем временем в одночасье воздвигли пять гигантов, но расставили их так искусно, что они визуально контролировали город, точно сторожевые вышки — огромный лагерь. Их титаническая безобразность царила надо всем, видимая под разным углом отовсюду: от них нельзя было укрыться нигде. Они заставляли думать о себе долго и неотрывно как о свидетельствах особого значения. Увлеченный конструктивист Маяковский предполагал, что «…геолог столетий извлечет идею наших дней» из бруклинского моста. Действительность, как оказалось, развивалась по собственным планам. Может, оно и к лучшему. Сейчас сталинизм всеми средствами пропаганды стараются постричь, причесать, преуменьшить, представить чем-то почти нормальным. Всё это ни к чему, поскольку стоят «высотки», созерцая которые, наш догадливый потомок дознается о прошлом. Упоминавшиеся ранее здания аэровокзалов были уродливым нонсенсом, но небольшого масштаба. Здесь же распоясавшееся чванство и полная безвкусица объединились, чтобы уйти за облака и непрестанно втаптывать всех в землю. Насилие над архитектурой становилось парадигмой всей системы деспотии. Город, облик которого определяли прежде «сорок сороков» церковных куполов, должен был после уничтожения многих храмов обрести новую пространственную форму, заданную этими антихрамами. Их сооружали в эпоху, когда почти (кроме домов для избранных) не велось строительство жилья, а люди в страшной тесноте гнездились в «коммуналках»; кроме того, они поглощали невообразимые количества самых дорогих строительных материалов, особенно, если учесть, что разворовывали их все, кто мог. Так — в расширенном, многоэтажном масштабе — должна была осуществляться функция смеющихся плакатных гигантов; гиганты архитектуры были призваны превращать людей в муравьев, утверждать их в сознании своей ничтожности, прививать бессильную, отупляющую, рабскую покорность.

Они атаковали не только масштабом, но и красками. Первенствовал среди них невероятный в своей аляповатости и нарушающий любые разумные пропорции Университет на Воробьевых Горах (это старое название; «Ленинские Горы» не выходят у меня из-под пера, ведь это место, освященное литературой, овеянное традицией, ставшее московской исторической реликвией. Топонимических абсурдов в переименованиях там полно, но это почему-то раздражает сверх всякой меры — представьте себе, что у нас в Варшаве вместо Дворцовой появилась площадь Берута…). Он вознесся выше остальных и был, пожалуй, наиболее абсурден в расположении массивов, глыб и плоскостей, да к тому же и самым крикливым: он вопил пестрыми цветами, бодал небо шпилями и звездами. При виде его мне подумалось, что он мог бы быть детской игрушкой каких-нибудь впавших в младенчество маразматиков-титанов; если это сравнение покажется вам нарочитым — что делать, но таковы мои ощущения. Однако прежде всего мое внимание привлекло здание Министерства Иностранных Дел на Смоленской площади, которое в свою очередь вызвало ассоциации с фонтаном подкрашенной воды, застывшей на лету и оставшейся в состоянии призрачной невесомости. Это сооружение уже не кричало, а пугало: его беспорядочно нагроможденные друг на друга и изломанные плоскости как бы скрывали окна, делая здание слепым, циклопически грозным, похожим на мрачную цитадель — и соответствие этого дома реализуемой в нем заграничной политике было по-своему гармоничным. В сравнении с московскими «высотками» варшавский Дворец Культуры и Науки представлялся мне воплощением архитектурного аскетизма и лаконизма, почти конструктивистским по стилю.

Я посвятил им здесь место, отвечающее степени ошеломления, вызванного увиденным. Пора, впрочем, вернуться к людям. Упомяну еще только об одном эпизоде из области наглядной пропаганды. Пожалуй, довольно поучительном. Дело в том, что Москва поразила и своей громадностью метрополии. Я думал: интересно, как с этим огромным масштабом управятся оформители праздника, тут надо действовать с большим размахом, принимать нетривиальные, сильные решения. Варшавский фестиваль, что о нем ни говори, был пластически, художественно выразителен, доныне он остался в памяти прежде всего как яркое сочетание форм и цветов. В Москве я со дня на день ожидал подобного преображения: вот проснусь утром, выгляну из своего окна на седьмом этаже гостиницы «Москва», в самом центральном центре столицы, и окажусь в ином мире… Но дни проходили, а на улицах по-прежнему висела пестрая галантерея флажков, вымпелов, плакатиков, искусственных цветов. Тогда я решил, выполняя свои репортерские задания, отыскать главного художника Фестиваля по фамилии, если не ошибаюсь, Кербель. Он оказался самым неуловимым из всех разыскиваемых лиц. Лишь однажды я услышал по телефону его голос, но и тогда он быстро меня сплавил, во всех остальных случаях он неизменно находился «на объекте». Как выяснилось потом, не только для меня. И у него были причины избегать прессы, так как в ситуации он очутился незавидной. Меня неофициально известили, что план декоративного оформления города был с большим размахом и фантазией заблаговременно подготовлен молодыми художниками, уже в то время взбунтовавшимися против мертвечины соцреализма и обратившимися к авангардистским традициям двадцатых годов (логично — к чему еще можно было обратиться?) — и что всё это незадолго до начала празднества было отвергнуто и осуждено как «формализм». Эту информацию, как говорится, за что купил, за то и продаю — она не подтверждена документально. Зато знаю точно, что Фестиваль начался, протекал и завершился в том же самом мелкогалантерейном, тряпично-клубном оформлении. Так выглядели бы Дворец Культуры, окутанный лентами серпантина, и Площадь Парадов, посыпанная конфетти. Своего художественного решения Фестиваль не имел. Лишь потом, спустя какое-то время, мне пришло в голову — ведь режим не мог поступиться своим стилем. Даже на две недели. Людей нельзя было выпустить из когтей системы. Поэтому не удивляйтесь, что я буду настаивать — цвета московской улицы далеко не случайно распадались на частно-индивидуальные и государственно-официальные.

Я тем временем по этим улицам бегал, чувствуя себя пришельцем из другого, лучшего мира и будучи достаточно неосторожен, чтобы эту непохожесть подчеркивать своим одеянием. Ничего особенного, впрочем, на мне не было — полотняные голубые брюки, кисейная, «дырчатая» рубашка и легкий свитер, купленный годом раньше на римской барахолке. Однако все это сразу выделяло меня из толпы, я чувствовал себя в каком-то подвижном отдельном мини-пространстве, образованном постоянными и настороженными взглядами: а это что за человек? Иностранец не был тогда обычным явлением. Лишь годы спустя я оценил пользу мимикрии, растворения в массе, превращения в одного из многих, подражания интонациям односложных откликов, что позволяло в связи с более твердым акцентом быть причисленным, скажем, к прибалтам. В те дни я бросался в глаза, но ни на миг не ощутил враждебного отношения к себе. Толпа была не слишком приветливой, резкой, занятой собой, но внутри нее ощущалась теплота. В таких оценках невозможно ошибиться. А ведь могло быть иначе — общество подвергалось суровой дрессировке в духе недоверия к иностранцам. Но достаточно было, как правило, обратиться к кому-нибудь, спросить про дорогу, чтобы хмурые лица смягчались и вам начинали подробно и долго объяснять, как и каким транспортом добраться. Аргументом в пользу сближения был, пожалуй, язык: странный собеседник старался всё же говорить, правда, далеко не безупречно, но по-русски. За эти усилия платили доброжелательностью. Иногда чужеземное убранство как раз помогало — легче было форсировать секретариаты и мягкую обивку дверей официальных кабинетов. Во время самого Фестиваля я привык изображать из себя англосакса, что открывало путь ко всем закрытым мероприятиям лучше, чем удостоверение журналиста.

А некоторую полезную работу Фестиваль проделал. Могу представить себе озабоченность советских властей — ведь в пропагандистском плане он был им, с одной стороны, нужен, а с другой — повлек за собой массу хлопот. Общество, распевающее песни о стране, где так вольно дышит человек, жило в огромной тюремной зоне, а полная изоляция от внешнего мира была главной гарантией спокойного правления партийной элиты. Ограниченная десталинизация в этом плане как раз почти ничего не изменила (вплоть до времени, когда я пишу эти слова), хотя, понятно, при Сталине о Фестивале нельзя было и подумать. А тут должны появиться свыше десяти тысяч иностранцев. Опыта не было, еще не умели, как научились поступать позднее, просто закрывать Москву, предварительно выселив из нее «нежелательные элементы». Впрочем, и так сделали немало. Делегатов поселили возможно дальше от центра. Их возили на мероприятия автобусами, а по завершении стремились собрать вместе и отвезти назад. Магнитом служило угощение, поскольку кормили с барской щедростью: каждый ел, сколько хотел и мог; мне известны случаи тяжелого несварения желудка у делегатов, принявших черную икру за некий вид каши и поглощавших ее столовыми ложками. Nota bene — приобретать расположение иностранцев с помощью обильной кормежки в этой хронически недоедающей стране — прием частый и эффективный. Места нашего обитания стерегли неумолимые церберы. Они же были организаторами мероприятий, для которых, как я вскоре сориентировался, старательно подбирали местную публику; обычный русский и не помышлял о том, чтобы попасть туда, и я с ощущением бессильного сочувствия нередко прокладывал себе путь в толпе, ожидающей счастливого случая или просто возможности посмотреть на недоступных иностранных гостей.

Стараний было много, но жизнь — это жизнь и — особенно в самом начале — установленные преграды сильно трещали под напором людей. Образовалось немало дыр. Делегаты расползлись, церберы за ними не поспевали. Допущенные на встречи избранники идеологически расслаблялись, поскольку верх брало любопытство. На улицах окружали гостей, спонтанно возникали дискуссии. Москва имеет к тому же свою традицию — здесь люди просто выходят пройтись, посмотреть, что делается вокруг; это гулянье — не просто прогулка, но и давняя форма человеческого общения, так как в немногочисленные кафе попасть нелегко. Но когда на прогулку выходит полгорода, то в центре создается толчея. Помню один из первых фестивальных вечеров (может, даже в день открытия). Просторной улицей Горького, расширенной давней Тверской-Ямской, во всю ее ширину, по тротуарам и проезжей части, текла вниз к Красной площади огромная толпа. Должно быть, не слишком часто ей разрешалось завладеть всей мостовой. Первомайские демонстрации были организованными, тщательно регулируемыми и контролируемыми, а перед трибунами манифестантам надлежало — при Сталине — пробегать (возможно, из соображений безопасности?). После смерти тирана народ поспешил на прощание с его телом, создалась (а, может, была создана — это дело загадочное и непроясненное) страшная давка, паника, задавили, затоптали, как рассказывают, сотни человек. Но теперь было иначе. Люди шли свободно, непринужденно, шутили и смеялись; во время этого гулянья их лица утратили напряженное выражение чудом выживших или спасенных. Я был там, шел с ними, впитывая эту новую атмосферу и радуясь. Неисправимый оптимист, я полагал, что так дела пойдут и дальше, что Фестиваль обеспечит глубокий пролом в стене отчуждения, что процесс этот необратим… Красную площадь заполнили люди, разделившиеся на небольшие группки, в центре каждой оказался один или несколько иностранцев. Поляки пользовались особой популярностью: вроде бы, свои, но и немного другие, подвергнутые в прошлом году резкой официальной критике, но продолжающие делать свое дело. А, собственно, что и как делающие? Слушали жадно, комментировали сдержанно, но в глазах обычно прочитывалось уважение, часто — искренняя зависть. Слово «Гомулка» склонялось во всех падежах. Нас охватила (преждевременная, ой, сколь же преждевременная!) гордость, даже уверенность, что мы прокладываем путь этим угнетенным братьям. Мы были окружены, в основном, молодежью, нашими ровесниками. Я и сейчас вижу выражение их лиц. Один меланхолически произнес: «Да-а, политика — это занятие мужчин, а я играю в футбол…», развернулся и отошел. Несколько других, основательно расспросив меня и, возможно, желая как-то отблагодарить, а то и показать, что сами не лыком шиты и знают зарубежный мир, затянули нескладным хором:

Задумчивый голос Монтана

Звучит на короткой волне,

И ветки каштанов, парижских каштанов…

Ив Монтан, тогда еще официальный друг СССР, частый гость (допущенный к импорту фрагмент Запада), принес с собой такую пронзительную ноту тоски по неизвестной жизни, что волнение это передалось и мне, помогая преодолеть неловкость ситуации. Так мы могли бы петь о пейзажах Марса… Да ну, ребята, бросьте! Это ведь пошлое! — вмешался тут кто-то, чувствуя (и справедливо), что модный эстрадный шлягер не передаст обуревавших нас чувств. Потом мы продолжили беседу, прошла изрядная часть ночи, у мавзолея Ленина недвижно стояли часовые, а над головами, как в фильме «Свинарка и пастух», светили «звезды Кремля в синеве-е…».

Этого я им, однако, не спел.

В эту пору я уже не был обречен лишь на случайные встречи. У меня имелся свой круг знакомств. От З. я получил пару адресов, открывавших перспективу дальнейших контактов. Это были, как правило, чрезвычайно милые дамы «полусреднего» возраста, которые при звуке имени З. мечтательно улыбались: Ну и как он там сейчас? Передайте ему большущий привет…, или почтенные старушки, некоторые полупарализованные, ютившиеся в клетушках огромных коммунальных квартир и обремененные грузом испытаний, о жестокости которых я мог лишь догадываться. Живость их ума была обратно пропорциональна немощи тел, и именно благодаря им так полюбились мне вечерние московские разговоры, в сравнении с которыми варшавские начали казаться довольно пустыми. Более официально выглядел визит к другой старой даме — Елене Усиевич, дочери члена партии «Пролетариат» Феликса Кона, намечавшегося в 1920-м году на роль одного из большевистских правителей Польши (Дзержинский, Мархлевский, Кон). «Пани Хелена» была в молодости страстным критическим ортодоксом, размашисто громившим на— право (в особенности) и налево; ее статья о Заболоцком имела удельный вес политического доноса. Теперь, как это часто бывает с теми, кого крепко потрепала жизнь и кому едва удалось спастись, она выглядела седой доброжелательной светской дамой. Разговор не очень клеился: слишком чужд ей был, похоже, этот приезжий из Польши. В ее глазах я прочел спокойную уверенность в том, что наши послеоктябрьские подскоки — всего лишь эпизод, пишу об этом без обиды, поскольку, обладай я ее жизненным опытом, думал бы то же самое. Лучше, чем разговор, запомнил я место встречи, так как им был знаменитый Домпр, как сокращенно называли Дом Правительства — огромную постконструктивистскую глыбу мышиного цвета, стоящую напротив Кремля, по другую сторону реки. Его построили для семей ответственных деятелей режима. Во времена ежовщины каждую ночь сюда подъезжали «черные вороны» и целые этажи, а затем и лестничные клетки извещали темными окнами об исчезновении жильцов. Это и был «Дом на набережной», и хотя замечательная повесть Трифонова, навсегда запечатлевшая Домпр, появится еще только двадцать лет спустя, я и тогда ощутил, по крайней мере, холод и страх, жившие в нем, словно зябкое дуновение из темницы, ведь то был дом-морг.

Попал я также к Э. — он скитался по каким-то углам, разводился и сходился, всегда широко улыбался и старательно скрывал от других собственные мысли, как говорят русские, был себе на уме. А знал он много — во время войны сражался в формированиях столь специального характера, что об их предназначении я никогда не услышал от него ни слова. Он расспрашивал меня обо всем и улыбался всё шире, когда я запальчиво доказывал, что будущее Союза — это модернизация и европеизация. «Почему у вас летом не носят шорты?». В глазах Э. вспыхивали веселые искорки, он молчал, очевидно, рассчитывая, что со временем я кое-что пойму сам.

Вообще, окрыленный нашими польскими успехами, я готов был предлагать русским собеседникам в качестве образца их собственное прошлое — двадцатые годы, эксперимент, авангард, многообразие направлений. Ба, мне, не знавшему еще ни Надежды Мандельштам, ни «Все течет» Гроссмана, казалось, что ленинизм был чем-то качественно отличающимся от сталинизма. Мои дилетантские рассуждения выслушивались скептически. «А я думаю, Лев Толстой был лучше их всех» — констатировала одна из старушек. Я остолбенел от доказательства столь невероятной отсталости. Мне тогда было невдомек, что русский послереволюционный авангард слепо доверился своему времени, отказавшись от самостоятельного мышления, а потому кроме отдельных форм новая эпоха ничего в нем не почерпнет. На каких-то фестивальных выставках я объяснял случайным соседям-посетителям правомочность абстракционизма (картины были сплошь иностранные, абстрактные и скверные). Случайно я оказался у одного молодого художника — тот, заикаясь, шепелявя и трясясь от страха, продемонстрировал мне свое неслыханно нонконформистское творение — женский полуакт, изображенный в абсолютно академической манере. Я постарался придать ему бодрости, стянул с себя итальянский свитер — носи, брат, на память! Если б я знал тогда, какой советский король жизни вырастет из того бедолаги Ильи Глазунова… В какой-то мере оправдывает меня в этой ситуации тот факт, что новая, художественная волна оттепели по-настоящему не дала о себе знать. Евтушенко только-только зазвучал, и довольно тихо, Вознесенского еще не было, Окуджава начинал выходить, но в Калуге, а прозаики стартовали пару лет спустя.

Но и полезных знакомств было немало. Может, за каким-то из них скрывались и цели наблюдения за мной? Не знаю, отвергаю эту мысль, чтобы не задеть подозрением невиновных, доброжелательных и сердечных. Я попал даже в особняк Горького, тогда еще заселенный его потомками и родственниками — теперь это музей. И здесь, как в Домпре, вас окружали довольно мрачные тени, ведь это была золотая клетка, в которой основоположника соцреализма содержали в обстановке роскоши (вилла до революции принадлежала богачу Морозову) фактически под домашним арестом. Сюда, как рассказывают, любил без предварительного уведомления заглядывать Сталин, при виде которого Горький, гостеприимно разводя руки, произносил: Иосиф Виссарионович! Как хорошо! А мы как раз собирались обедать! Прошу к столу!, в связи с чем кухне приходилось быть всегда наготове — на всякий случай. Но Горький — это проблема слишком сложная, здесь целая мрачная пропасть человеческой натуры, заглянув в которую, чувствуешь, что голова идет кругом, тут не отделаешься анекдотами. Поэтому скажу лишь, что хотя хозяева были сердечны, а собравшаяся за столом фестивальная компания беззаботна и весела, временами я ощущал мурашки по спине, так как эта комната, расположение группы гостей, а в особенности оранжевый свет лампы-абажура ассоциировались у меня с двумя известными картинами — «Горький читает Сталину поэму «Девушка и смерть» и «Встреча Сталина с советскими писателями», поскольку события эти разворачивались именно здесь, и я уже терялся, не имитирует ли нынешняя жизнь искусство, которое в свою очередь имитировало ту жизнь…

Тем временем наша фестивальная жизнь продолжалась. Сталинские льды уже кое-где треснули, но время от времени я чувствовал еще дыхание застарелой стужи. В конце концов, миновали лишь четыре года. Помню побелевшее лицо какого-то юноши, в дом которого — конечно, в большой коммунальной квартире — меня привели с одной веселой компанией без всякого предупреждения. Он открыл дверь, гостеприимно улыбаясь, но тут же понял, что я иностранец. Улыбка исчезла, он затащил внутрь нашего провожатого, из-за прикрытой двери доносился свистящий крик-шепот: Ты что? С ума сошел? Иностранца!… Инцидент, понятно, умяли. Через несколько лет я уже буду самым обычным образом ежевечерне ходить из квартиры в квартиру, но тогда память о времени, когда сказанное иностранцу слово могло сыграть роковую роль в жизни советского человека, была еще слишком свежа, недаром собирательный облик уличной толпы поразил меня суровостью и напряженностью.

Но Марыся оказалась права: вести себя следовало нормально. С пониманием специфики ситуации и по мере возможности не удивляясь ничему, что свойственно людям. Помню, как удивили меня, в самые первые дни, некоторые особенности быта и нравов: раз-другой мне в номер звонили незнакомые девушки с предложением познакомиться. Вовсе не проститутки, а нормальные русские девушки, для которых иностранец, нагоняющий на других столько страху, был чем-то столь непривычным и любопытным, что ради этого стоило преодолеть смущение и боязнь. А потом еще до меня дошло и то, что последствием истребления мужчин за войну и уравнивания всех русских в страхе, нужде и тяжелой работе стало трудное и безрадостное существование женщин, что поэтому русским девушкам надлежит проявлять инициативу, за что их нельзя осуждать. Уже много позднее я уяснил себе, что демонстративное и нахальное ханжество сталинской поры в области секса, в результате чего здесь воцарилось полное невежество в этой сфере, должно было в результате таяния льдов смениться расшатыванием нравственных норм, чрезмерной свободой морали. «Да поймите же, — говорил мне человек среднего возраста несколько лет спустя, — молодежь сегодня совсем другая, чем мы когда-то. И кроме всего прочего потому, что мы начинали сексуальную жизнь очень поздно. Ничего удивительного. Не было отдельных квартир. Одни коммуналки. Соседи же знали о соседях всё. Ну, а нынешние имеют уже нормальные квартиры». Всё это — слишком обширная тема, явления, слишком глубоко укоренившиеся, отложившиеся в сознании нескольких поколений неврозами, комплексами, бессознательно наносимыми обидами, поэтому я лишь слегка касаюсь ее, идя по следам давних воспоминаний. Добавлю только одно: даже в пору глупого комсомольского увлечения пропагандистскими книжками мы посмеивались между собой над «советской любовью», над всеми этими любовными объяснениями без единого поцелуя хотя бы, над этими долгими хождениями влюбленных, взявшихся за руки и только смотрящих друг другу в глаза, над страстными признаниями на приличной дистанции, над всей атмосферой унылой и стерильной «чистоты». Даже тогда мы чувствовали, что это — «туфта». А оказалось, что всё это, как говорят русские, не от хорошей жизни, что картина не была стопроцентно лживой, поскольку когда некуда пойти, остаются лишь прогулки… Последствия этого долговременны, и литература соседей до сей поры заикается и стыдливо опускает глаза, говоря о любви, с трудом обретая нормальную, человеческую интонацию, а некоторые из эмигрантов в силу естественного порядка вещей, напротив, гарцуют, как молодые жеребцы, на пространстве давнего табу.

Фестиваль же продолжался, но был уже не таким, как вначале. Начало ознаменовалось первым ледоходом, и это должно было напугать власти. Дни открытия празднества как бы вышли из-под их контроля. Живые человеческие чувства брали верх, люди стихийно жаждали непосредственного общения. Потом, видно, спохватились, может, кто-то очень важный рассердился и топнул ногой — решили вернуть контроль над ситуацией. Отряды конной милиции (была такая еще в 50-е годы) напирали — медленно, но упрямо — на отдельные группы людей, предлагая разойтись. Число церберов значительно возросло. Те, что хотели слишком много и слишком сердечно общаться с иностранцами вне сферы официальных обязанностей, нарывались на неприятности, их вызывали для беседы. Тот и другой из нас узнавали, что его знакомого или знакомую уволили с работы. Некоторые мероприятия Фестиваля, хоть и указанные в программе, всё никак не могли состояться. Помню, как я упорно стремился попасть на концерт израильтян, а его всё переносили, потом наметили в каком-то очень далеком доме культуры, дело кончилось тем, что он был либо отменен, либо прошел без малейшего уведомления о нем публики. Вроде бы, ничего такого не происходило, а все же какие-то атомы перемещались, уплотнялись, срастались — и атмосфера стала иной. Повеяло холодом. А можно сказать иначе: я ощутил то, что позднее многократно испытывалось мной. Слишком большое давление. Не хватало воздуху. Надо было иметь специально подготовленный организм. Это так, словно ты — маленькая рыбка, плавающая на мелководье и вдруг попавшая на большую глубину, где раздувает жабры, а ниже маячит бездонная пропасть, в которой вырисовываются контуры чудовищ. Здесь нельзя жить. Назад, наверх, к свету! Меня охватило непреодолимое желание вернуться. Я был так избалован некоторой свободой? Ведь времена были, по словам Анны Ахматовой, вполне вегетарианские: людей уже не поедали. Но многие из приезжих, как и я, испытывали это чувство.

Я не стал дожидаться завершения Фестиваля. Состоялся еще прием для журналистов, известный хотя бы тем, что напившийся в доску хозяин, Алексей Аджубей, как говорят (меня это удовольствие миновало), хватал гостей за пуговицу и задавал им одинаковый вопрос:

— Скажи, кто я? Зять или журналист?

Верный ответ, на мой взгляд, должен был звучать диалектично: и то, и другое. Журналистом он являлся, пожалуй, неплохим и превратил «Известия» в гораздо более живую газету, но, с другой стороны, не будучи зятем Хрущева, не имел бы и свободы действий, а после устранения тестя, в соответствии с советскими правилами семейной ответственности, тут же исчез с горизонта.

Еще я попрощался с Э. и на этот раз уже не превозносил достижения современности. Он же, взглянув на мою кислую мину, спросил: «Ну, а как с шортами?». Я раздраженно ответил: «Чушь! Тут не в шортах дело!». Улыбка Э. была грустной. Мы остались друзьями на много — много лет.

Перед отлетом я узнал, что одну девушку, похоже, тоже уволили с места службы и как раз за контакты со мной. Полной уверенности не было, но моральная изжога ощущалась. Как и чувство нехватки воздуха. Я приземлялся на аэродром «Окенче», словно возвращался на землю обетованную: как мог я прежде не ценить того, что живу в чудесной стране, оазисе всех свобод!

В аэропорту меня встречал Петр, самый близкий мне тогда человек. Вообще-то, мы не практиковали в наших отношениях подобных любезностей, но я сразу угадал смысл его приезда. Он прошел бок о бок со мной тот же путь университетской дрессировки, его подбрасывало на тех же качелях разочарований и надежд, а сюда пригнало нетерпение: ему хотелось тут же, от своего человека, из первых рук узнать, можно ли там на что-то рассчитывать.

Наш диалог в такси я запомнил точно:

— Ну и что?

— Старик, то, что я видел, это фашизм.

— Ах, черт возьми!

В этом отклике прозвучала безнадежность. До сего времени, к сожалению, оправданная. Свой ответ я также оценил бы сегодня как, в принципе, правильный. Хотя терминологически не совсем точный. Фашизм — это явление исторически завершенное, жестокое и страшное — вне всяких сомнений, но имеющее в своем итальянском воплощении элементы гротеска, буффонады, каботинства, притом привитое поверхностно, не натурализованное до конца.

То, что видел я, было всем чем угодно, только не потешной буффонадой. А чем, собственно, было?

Мы ехали молча. Потом в моих непосредственных контактах с Россией наступили 6 лет перерыва.

Перевод с польского Максима Малькова

Поцелуй на морозе

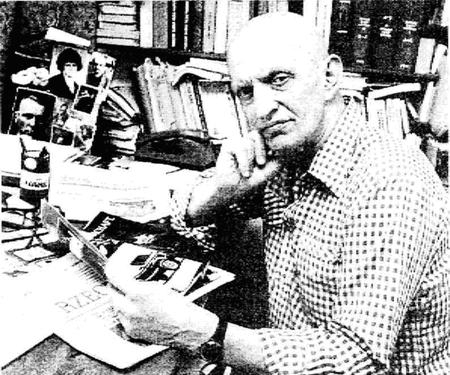

Анджей Дравич (1932–1997) –литературный критик и эссеист, выдающийся русицист и переводчик русской литературы.

Окончил отделение полонистики Варшавского университета. В 1954–1964 гг.сотрудничал со Студенческим театром сатириков (СТС) в Варшаве, девизом которого было «Мне не всё равно». С 1981 г. преподавал русскую литературу в Ягеллонском университете в Кракове. С середины 1970-х гг. был в оппозиции официальному политическому курсу, с 1977 г. входил в редколлегию неподцензурного журнала «Запис». В 1979–1981 – член Независимого товарищества научных курсов (подпольного университета). Вступил в «Солидарность». В 1981 г., после ввода военного положения, был интернирован. В 1989–1991 гг. возглавлял в правительстве Тадеуша Мазовецкого Комитет по радио и телевидению. Работал в Институте славистики Польской Академии наук и на отделении полонистики Варшавского университета. Один из инициаторов и авторов «Истории русской литературы ХХ века», завершенной и вышедшей только после его кончины (1997), множества других коллективных трудов о русской литературе ХХ в.

Дравич многократно бывал в России, о чем рассказывается в его книге воспоминаний «Поцелуй на морозе». Мы перепечатываем здесь фрагмент этой книги (в переводе профессора Максима Малькова). Полностью эти воспоминания опубликованы в журнале «Царскосельская лира» (2012 г.№№2–5)

По материалам http://persones.ru/person-544.html