Выпуск 5

Воспоминания

Пролог (фрагмент книги «В доме неволи»)

W domu niewoli

Погода в конце лета 1939 года стояла золотая и спокойная, словно в насмешку над ужасами войны, которая уже шла, которая была уже рядом, зловещее дыхание которой уже давно ощущалось в воздухе.

Последние дни августа я провожу у себя в деревне, сражаясь с расползающимся в руках хозяйством. Управляющего призвали. Осталось всего несколько конюхов, армия реквизировала лошадей и повозки. Я веду самостоятельное хозяйство недавно, после смерти мужа. До этого было столько других вещей, который меня влекли. Литература, театр…

Ночь с 29 на 30 августа я провожу в амбаре, где в страшной спешке взвешивают и грузят на машины проданный рапс. Ночь жаркая и тихая. Амбар пахнет нагретыми досками и тмином, который уже обмолотили, и он ждет своей очереди вверху над нами, под крышей прогретого амбара. Сверчки стрекочут, как ошалелые.

А потом день – день, потонувший в неподвижности погоды, без облачка, без шелеста. Я блуждаю по дому, в котором настежь открыты окна и двери, и не могу взяться ни за какое дело. Зачем? Ведь это конец. Надвигающаяся война станет самой страшной из всех, какие мне пришлось пережить. Рано или поздно адское дыхание каждой из них приобретало способность разрушить в пух и прах тишину и беспечность такой вот сельской усадьбы. На моей памяти уже два раза по этим местам прокатывалось колесо истории. И просто чудо, что до сих пор еще сохранились эти любимые белые стены, утонувшие по самую крышу в зелени окружающего парка. Но только каждый раз, когда все успокаивалось, мы заставали дом опустошенным и брошенным, словно изъеденный червями орех. Кому ведомо, как будет на этот раз. Может быть, я увижу здесь только руины и заросли крапивы и лопуха? Война будет страшной и долгой. Незачем себя обманывать.

У меня нет сил осознанно проститься с этими стенами. И я выхватываю то одну, то другую мелочь и укладываю ее в стоящий посреди моей комнаты разверстый сундучок. Сегодня вечером я уезжаю во Львов. Может, еще успею вернуться, а может, и нет. Часть предметов, ковры, гобелены, картины вывезены в город заранее. То, что останется, то, что должно остаться,– погибнет. Я беспомощно возвращаюсь к библиотеке. Знакомые ряды цветных переплетов, которые я могла бы распознать на ощупь, как слепой – клавиши. Спасать книги? Но как?

И еще сад.

Он застыл на солнце, как муха в янтаре, и совершенно не представляет, что его ждет. Как же цветут настурции в этом году! Аллея грабов тоже еще не знает, что это ее последняя осень. Мы обе не знаем об этом. Я прохожу по ней словно в холодном, тенистом нефе костела.

Уже явственно чувствуется запах яблок в саду.

Поздно на закате машина отъезжает от оплетенных диким виноградом колонн усадьбы.

Волнение? Нет. Абсолютная анемия всех чувств, и только глаза – две надежные линзы, и память – неумолимо чувствительная фотопленка.

Я сижу в глубине машины, а передо мной плещутся в бидоне двадцать пять литров молока и сладко пахнет букет огромных подсолнухов, брошенных в машину в последний момент.

Молоко и подсолнухи. Так прощался со мною дом.

И так прощалась со мной мирная жизнь, которой вскоре предстояло утонуть в людской крови.

На следующий день, в пятницу, 1 сентября, первые немецкие бомбы упали на Львов.

– Это учения наших,– позвонил мне кто-то сразу же после взрывов. – Бомбы? Это исключено! Еще не было объявления войны!

А потом – бомбежка за бомбежкой.

Четкий женский голос из небольшого, висящего в зале репродуктора раз за разом объявляет:

«Внимание – внимание! Приближается… приближается».

Потом сирена и серебряные, смертоносные птицы на фоне голубого неба. Грохот орудий из Цитадели и взрывы.

Война идет полным ходом.

Защищается Вестерплатте. Защищается Хель.

Вся западная граница в огне. В сообщениях называются населенные пункты, расположенные все дальше в глубине страны.

Черные клубы дыма ползут со стороны города. Это горит вокзал в районе Подзамче и склады спирта в Жулковском предместье.

Из окон второго этажа виден весь Львов, словно в глубокой тарелке. Ни ветерка. Дым висит в воздухе, как заколдованный.

До Львова докатывается волна беженцев. Здесь, на востоке, безопасно. Ведь с Советами у нас пакт о ненападении. Говорят, дороги запружены телегами, автомобилями, санитарными машинами. По ним сверху бьют безнаказанно немецкие самолеты. Снижаются низко над охваченной страхом массой людей, обездвиженной из-за давки, и медленно ползущей по дорогам,– и жгут! На дорогах заторы из людских и лошадиных трупов. Много сломанных и брошенных машин. Люди стараются ехать ночью, а днем пережидать в лесах, во рвах, на картофельных полях.

Все поезда, везущие эвакуированных, в пути подвергаются бомбардировкам.

Наша вилла переполнена. Первый этаж заняли беженцы из окрестностей Познани и горцы из Закопане, флигель – евреи и повстанцы из Силезии. Всего около 60 человек.

Приезжает и моя сестра. Уже когда бомбили, она вывезла из деревни четверых детей, а мой шурин – часть архива и коллекции. Только две телеги. Остальное осталось.

Бомбежки не прекращаются. Детей невозможно заставить уйти в подвал. Ускользают, потому что «хочется посмотреть». Особенно Войтек. Как только услышит сирену, выскакивает в сад. Просто беда с этим мальчишкой! Анусю удалось подкупить лишь котенком, которого ей разрешили брать с собой. До чего же счастливый возраст! Ей только два года, два прекраснейших года, котенку несколько жалких недель. Мир рушится, падают бомбы, а они в укрытии играют с бумажным мячиком…

Известия с фронта – все более устрашающие.

Погода стоит прекрасная.

Все чаще в центре города можно увидеть пустые места там, где стояли дома. Как будто кто-то вынул зуб из челюсти. Только улица завалена грудами обломков и стекла. Неизвестно, куда уставились черные, ослепшие глазницы окон.

Немцы уже под Ярославом.

Во второй половине сентября, в самый страшный момент, когда наши отряды бьются на окраинах Львова, вдруг, как гром с ясного неба, на нас обрушивается совершенно невероятное сообщение.

Советы перешли восточную границу!!!

В обезоруженную страну, страну, повернувшуюся лицом к первому врагу, бьющуюся в смертельной схватке, по всем дорогам вторгаются, идут напрямик по полям – словно грязное, внезапно нарастающее наводнение.

Пакт разорван! Соглашение нарушено! Внезапно и подло нанесен удар по обороняющейся Польше. В спину ударили своим искривленным серпом, а молотом нанесли убийственный удар по голове сзади.

И идут… идут… идут…

Во Львов устремилась новая волна беженцев. На сей раз с востока. Полуживые от усталости толпы людей, в полубессознательном от ужаса состоянии. Главным образом интеллигенция. Они-то знают, что их ждет. Убегают на машинах, велосипедах, пешком.

Узкая полоса незанятой территории сужается с каждым днем, с каждым часом. По ней к румынской и венгерской границе устремляются те, кто не может, кто не должен оставаться. И мой шурин тоже.

С последней волной беженцев до Львова добирается двоюродная сестра моего мужа, моя самая сердечная подруга, с мужем и детьми. Убежали на двух повозках. Старший их сын – в армии.

– Место? Конечно! Для вас да не найти места! Сколько вас всего?

– Восемь штук, в том числе шестеро детей. Но это не страшно! Под крышей будет больше ангелов-хранителей. Ни о чем не беспокойся! Пусть Господь Бог беспокоится!

Прекрасный человек эта Кася! Мне легче сейчас, когда она рядом!

По радио не передают никаких новостей. Мы ничего не знаем, кроме того, что свистят бомбы, летят гранаты, у застав лают автоматы. Городской водопровод разбит. Остались лишь колодцы на улицах. Электростанция еще работает. Со стороны Цитадели над нашими головами день и ночь – дыхание пушек такого калибра, что земля стонет и дрожат стекла. Стеклянная крыша над залом иссечена осколками. Стекло скрипит на лестнице, как рассыпанная соль.

Анка играет с куклой на солнышке, возле каменной скамьи под ясенем. Войтека, естественно, нет.

Но в какой-то день – тишина. Эта тишина страшнее прежнего грохота. Мы прекрасно понимаем: это армия оставила крепость.

На ее неохраняемые продовольственные склады ринулась лавина самого бедного населения. Они тащат по мостовой мешки с табаком, сахаром, мукой, сало. Пусть забирают! Пусть возьмут все до последнего зернышка! А то, что не смогут унести, пусть уничтожат! Пусть сожгут! Чтобы на складах ничего не осталось!

А потом над нами смыкаются волны потопа.

Три дня и три ночи город грохочет и трясется от советских танков, которые заполняют пустые, словно выметенные, улицы. На заставах с цветами их приветствуют только делегации евреев и коммунистов.

Сам город поглощает их в мертвой, застывшей тишине. Вначале ничего. Глухая тишина. Налеты прекратились.

По улицам кружат советские патрули. Ходят по двое. Шинели болотного цвета, жала штыков, а на шапках, как брызнувшая капля застывшей крови, – маленькая красная звезда.

Мы ждем. Вначале ничего. Глухая тишина.

Наконец первое известие.

Директор городских электростанций расстрелян НКВД, части которой прибыли вслед за армией. Он пришел утром на работу, как обычно, но из кабинета уже не вышел. Его вынесли.

Мы не верим. За что?

На стенах появляются распоряжения сдать оружие. Холодное и огнестрельное. А потом еще одно – офицеры действительной службы, вся полиция и жандармерия должны в означенное время явиться на Бернардинскую площадь. Для регистрации.

Явились. В мундирах, с наградами. Офицеры, полковники, генералы. Их окружили укрывшиеся в прилегающих улицах отряды армии, разоружили, погрузили на машины.

Они были вывезены вглубь России самыми первыми…

Катыньский лесок под Смоленском в ту пору наверняка еще был зеленым.

Далекий катыньский лесок, будущий свидетель массового убийства… Новое распоряжение заставило встрепенуться наших западных беженцев, расположившихся на втором этаже. Советская власть по договоренности с Германией разрешает им вернуться домой.

На два дня должна открыться эта новая немецко-советская граница. Второй этаж пустеет, но зато флигель трещит от новой волны рвущихся «в рай» евреев.

В ту осень дважды открывали мост под Пшемыслем. Кто хотел, мог пройти без проблем. После нужно было пробираться уже через «зеленую» границу.

С ноябрьской волной уходит муж Каси. Для мужчин воздух на советской стороне определенно вреден для здоровья. Возможно, ему, офицеру запаса и участнику боев двадцатого года, с той стороны будет безопасней. Если вообще сейчас где-то в мире может быть безопасно.

Мы отдаем себе отчет в том, что для наших оккупантов с востока наш дом определенно слишком «буржуйский». Нужно придать ему «хамский» облик.

Выносим на чердак мебель, зеркала, подсвечники, картины, сворачиваем ковры и дорожки в зале. Закрываются газетами стекла библиотеки, не чистится пол и не моются окна. В серванте вместо сервиза Августа III несколько пустых склянок, несколько принесенных детьми шишек, пыль.

Над оголенным залом остается лишь огромная, на всю стену, картина Бассано[1] «Ноев ковчег». Ничего невозможно сделать с этим гигантом. Он вынужден нас компрометировать.

Достать хлеб можно только в очереди. На всех улицах серые полосы часами стоящих у стен людей. Они ждут, ждут, ждут… Чтобы раздобыть буханку хлеба, нужно прождать полдня. К счастью, детей у нас предостаточно. Для них охота за хлебом – это спорт. Кто увидит очередь поменьше, кто быстрее раздобудет хлеб, чья буханка больше. Убегают на рассвете, возвращаются в полдень.

Магазины в основном закрыты. Не знаю, по приказу ли власти или по причине нехватки товаров. Ходят и злотые, и рубли. Во всей вилле центральное отопление, а угля в подвале – почти ничего. На советский уголь, похоже, нечего рассчитывать. Я хожу по саду и выношу смертельный приговор друзьям моего счастливого детства – деревьям в саду. Повстанцы из Силезии, которые не смогли вернуться под власть немцев, помогают мне их вырубать. Советская милиция уже функционирует.

Однажды у нас появляется новый участковый милиционер. Городское пальто, берет со звездой и карабин. Решительное, сухое, даже симпатичное лицо. Без сомнения чешский акцент, растворенный в русской речи. Он реквизирует для себя одну из комнат второго этажа.

– Здесь нет печей, только батареи,– пытаюсь я отговорить его.– Угля не хватает. Зимой будет невозможно протопить дом.

– Ничево. Мне холод не страшен. – Победная, словно бы изуверски-страдальческая улыбка фанатика. – В Испании было холоднее. В горах, в снегу по пояс. Ничево.

Это был первый принудительный жилец.

Имя ему дала Ануся. Все непонятное, такое, как шуршание водопровода в трубах, тень в углу, чужие шаги на лестнице – все немного страшное, немного необыкновенное, а потому интересное, она определяла одним, своим собственным, ничего не означающим словом «хабиха». С первой минуты советский милиционер тоже был для нее хабихой. И так осталось. Никто из нас потом уже не называл его иначе.

Чех. Полуинтеллигент. Идейный. Добровольный участник боев в Испании. Коммунист, давший клятву не на жизнь, а на смерть. Работал на заводах «Шкоды», зарабатывал несколько сотен крон в месяц. У него было все, и он все бросил. Для дела! Воевал, голодал, мерз. И был готов воевать дальше, снова мерзнуть и голодать. Ум, словно развевающийся на ветру транспарант с коммунистическим лозунгом. Голова трещит от доктрин, сердце пылает лозунгами: «счастье масс», «счастье людей», «счастье пролетариата»… И под всем этим кроется не добитая коммунизмом, здоровая привязанность к родной стране. А надо всем – сдавливающая дыхание ненависть к Гитлеру. Но, не считая этого, – добрый, вежливый молодой парень, приносящий Анусе раздобытые в очереди конфеты.

Вот так вкратце о Хабихе.

Начинаются аресты. Иногда в облавах на улицах, однако чаще всего – дома. Как при царизме, проверенными методами.

Это как взрыв бомбы. Невозможно угадать, в кого она попадет. Никаких правил. Хватают врачей, профессоров, железнодорожников, студентов, учителей, харцеров, служащих, ксендзов, купцов. Владельцы всех больших фирм уже сидят. Товары реквизированы. Магазины закрыты.

А потом – «плебисцит»!

Результат известен заранее, в комиссиях будут только их люди. С нашей стороны – никакого контроля. К их доверенным лицам – никакого доверия. Понятно. Потом сообщат такие цифры, какие сами захотят.

Впрочем, это мало кого особенно заботит. Мы знаем, что по международным законам никакой плебисцит не может быть правомочным в ситуации, когда на данной территории находится армия какой-либо из сторон. Город ощетинивается вражескими штыками, а тайна голосования – под большим вопросом.

Однако проголосовать должен каждый, хочет он этого или нет. Если до одиннадцати вечера кто-то не пришел на избирательный пункт, в день плебисцита урну приносят ему домой. И тогда говорить о тайности уже не приходится, потому что полученный бюллетень нужно зачеркнуть в их присутствии или бросить в том виде, в каком его получил. Сущая комедия, а не плебисцит!

Мы знаем об этом, но для большего самоутверждения, как можем, делаем голоса недействительными. На некоторых бюллетенях, брошенных в урны, видны довольно емкие, недвусмысленные слова в адрес Сталина.

А после всей этой постыдной комедии власти заявляют, что согласно единодушной воле населения оккупированная территория – нет, простите, освобожденная территория! – с такого-то дня присоединяется к Союзу Советских Социалистических Республик в качестве Западной Украины!

Зима пришла как никогда рано. В ноябре морозы были такие, что звенела земля.

Топлива у нас совсем чуть-чуть. Только для кухни.

Мне чудом удается купить две маленькие железные печки. Пробиваем дыры в стене, напрямую в сад, без трубы – и топим главным образом бумагой. Бумаги на чердаке предостаточно. Некоторые листочки даже безопаснее сжечь. На полчаса в комнате становится тепло.

Однако температура в основном, особенно ночью, не поднимается выше плюс четырех градусов.

У Хабихи подряд ночные дежурства на улице. Он возвращается синий и закостеневший. Зимнюю форму еще не привезли. Ему должно хватить легкого пальто и идеи.

В зале на втором этаже поселился второй принудительный жилец. Еврей. Коммунист. Работает в железнодорожных мастерских. Он, так же, как и Хабиха, пришел в какой-то из дней и заявил, что будет здесь жить. На первый взгляд – спокойный, невредный человек. Целыми днями его нет. Возвращается только на ночь.

А потом снег. Густой, глубокий, пушистый. В зале становится темно, потому что стеклянная крыша завалена снегом. Дополнительно я утеплила досками выбитые в сенях окна, а поскольку отопления нет, и стоят морозы, то сверху не каплет.

В ванных замерзла вода. У моей сестры так обморожены руки, что кожа на них трескается на каждом сгибе. Дети ходят замотанные в сто одежек, как капуста. Ануся топает по дому в моей пушистой пелерине, которая ей до пят. Она выглядит как пушистый, меховой колокольчик с розовыми губками и очень-очень голубыми глазами.

Именно в Сочельник накануне Рождества власти внезапно, без предупреждения, объявляют о прекращении хождения злотого. До сих пор злотый принимали везде наравне с рублем. Люди остаются без гроша. Все накопления теперь – кипа пустых бумажек. Ни одно учреждение их не обменивает.

Мы начинаем продавать вещи.

В первых днях января моя сестра получает письменное уведомление о необходимости явиться в банк. Сразу после начала войны она положила в сейф все серебряные украшения и семейные бумаги. Через несколько часов возвращается с пачкой этих бумаг и несколькими миниатюрами в кармане. Остальное реквизировано учреждением в пользу советской власти.

Аресты продолжаются. Каждый день – новые фамилии. Список растет. Никто не знает, что происходит с этими людьми.

Через некоторое время выясняется одно: Замарстынув, старая польская военная тюрьма, – самая ужасная. Из-за ее стен ничего не просачивается наружу. До тюрьмы Святой Бригиды, иначе Бригидок, можно добраться. Это значит, что раз в месяц можно принести туда передачу и получить за нее расписку. А в Замарстынув или из Замарстынува – нет.

Власть знает и мы знаем, что весь якобы покорившийся город внезапно покрылся сетью тайных польских организаций. Что-то вроде кровеносных сосудов, невидимых под кожным покровом. Они знают и мы знаем, что не все военные офицеры схвачены. Есть множительная техника, на которой печатаются сообщения союзников, прослушанные тайно и вопреки запрету властей. Есть такие, кто их распространяет. Есть люди, которые подделывают документы, удостоверения личности, документы с пропиской. Есть протоптанные тропы с пунктами и ночлегами, по которым крадутся в сторону венгерской границы все те, кто хочет попасть в нашу армию. Во Францию! Есть связные, мужчины и женщины, которые пересекают границу туда и обратно.

Как-то раз в доме на несколько часов появился клочок шелка, малюсенький, с ладонь. Он прокрался к нам в подкладке чьего-то пальто. На нем четкие черные буквы, хоть и маленькие, как зернышки мака. Приказ по армии генерала Сикорского. Дата. Анжер. Подпись. Иногда после чьего-нибудь прихода мы обнаруживаем на письменном столе клочок папиросной бумаги с самыми свежими сообщениями от союзников.

Ах! Эти сообщения союзников: Лондон, Париж. Боже мой, Боже правый! Трудно сказать, на что мы после них надеялись. Но было ясно, что определенно на что-то надеялись. Конечно! Мы знаем. Ни Англия, ни Франция не могут двинуть армию сейчас. Они должны подготовиться. К счастью, у них есть время. До весны Гитлер не начнет наступления. Время есть. У Франции есть линия Мажино, а Англия – ведь это силища! Мы чувствуем поддержку этих стран. Рассчитываем на них. Доверяем. Пусть только начнут, ну, пусть только начнется движение на Западе.

Мы,– как тот человек, кого бросили в глубокий колодец, но он, к счастью, знает, что друзья о нем помнят. Нужно только цепляться за скользкие стенки коченеющими от усилия руками и выдержать, выдержать… Только бы до весны.

Наша радость и поддержка – Финляндия! Мужественная Финляндия. Смелая Финляндия, которой помогает мороз!

И в эти, такие спасительные для Финляндии морозы, когда у нас столбик опускается до тридцати градусов, вдруг начинают выгонять людей на улицу. Просто – «Вон на улицу!» – и все. На их место приезжают советские командиры с женами и детьми.

В городе паника. Никто ни в чем не уверен даже на минуту. Сегодня одни, завтра – мы. В разное время дня и ночи на улице можно встретить людей с узлами постелей, чемоданами, людей, везущих на саночках своих больных родственников. Отчаявшиеся, торопящиеся, бездомные, с покрытыми белым инеем бровями и усами, окутанные облаком тяжелого дыхания.

Перспектива остаться на улице с таким количеством детей, в такой мороз, а в довершение всего и без денег, хуже, чем болезнь. Целые дни напролет, как маньяк, стою я теперь у окна и смотрю на ворота. Идут или не идут? Вышвырнут или не вышвырнут?

Пришли. Велели показать им дом. Расспрашивали. Проверяли. Потребовали книгу регистрации. Мы до сих пор не знаем, что нас спасло. Отсутствие ли печей во всем доме, или двоящееся в глазах количество детей, которое в конце еще приумножилось! Сестра Каси – Бася вынуждена была покинуть занимаемый прежде дом и перебраться к нам. Она, ее муж, подруга и пятеро детей. Таким образом, под дырявой крышей поселилось еще больше ангелов-хранителей.

Может, именно эти ангелы помогали добрым людям из нашего села привозить нам – и не раз, и не два – немного припасов. До моей усадьбы еще близко, а вот от поместья моей сестры – значительное расстояние на лошадях или по железной дороге. Хоть по советской пропаганде и выходило, что мы ели на завтрак крестьянских детей, травили собаками крестьян и заставляли их на коленях ползти до ворот, они делятся с нами всем, чем могут, привозят дрова, муку, молоко, горох. Ночью, на рассвете, украдкой, как будто краденое. Они хорошо понимают, чем рискуют.

Ничто так не приводит в бешенство Советы, как утверждение или свидетельство крестьян о том, что между ними и помещиками были хорошие отношения. Поэтому и им, и нам приходится прятаться, как помогая, так и принимая эту помощь.

В деревнях уже всюду руководят комитеты. Все становится собственностью государства.

Мой дом разграблен. Мебель вывезли сразу же после захвата дома, книги облили бензином и сожгли на траве. Аллея грабов вырублена. Сейчас вырубают парк.

Очереди у магазинов все длиннее и обременительнее. Мороз такой, что люди отмораживают руки, ноги, уши.

Открыто только два типа магазинов: казенные пекарни и магазины с алкоголем. Возле последних особенно часто бывают драки и перепалки. У людей еще нет опыта. Нет у них навыка терпеливо стоять и не нарываться на скандалы. Мороз душит.

Лицо города поменялось. Стало чужим. Оно другое.

Переименованы улицы. Нет знакомых магазинов. Все больше советских меховых шапок, шинелей, калош, высоких голенищ и платков на голове. Шляпы исчезли почти без следа. Из осторожности. Особенно у дам. Сознательная мимикрия к фону.

Все, насколько возможно, гримируются под подонков. А их людей видно сразу. Особенно женщин.

Похоже, среди приезжих огромное разочарование в том, что нет ни одного пункта дезинсекции. Вроде и большой город, а таких необходимых культурных учреждений нет! То ли дело у них! Даже в каждом самом маленьком городке есть пункт дезинсекции.

Скупили сразу все часы. Я видела одного типа, который шествовал по Пассажу Миколаша с большим кухонным будильником у пояса. Еще один жаловался хозяйке квартиры, что никак не может хорошо вымыть руки, потому что вода в унитазе слишком быстро стекает, когда он дергает за цепочку. В театре как-то появилась жена командира в нарядной шелковой ночной сорочке. Она приобрела ее уже как платье. Самое красивое платье, какое у нее когда-либо было. Шуток и анекдотов на эту тему все больше.

Советские солдаты, встречающиеся на улицах, ведут себя вежливо. Они производят впечатление людей серьезных и строгих. Только выглядят совсем не по-военному. Сгорбленные, расхристанные, уставшие. За некоторыми тянется шлейф крепкого плохого одеколона. Проходят мимо людей, как сквозь воздух. На улицах часто можно увидеть военного даже высокого ранга с завернутым в одеяло младенцем на руках. Рядом жена. Толстая, массивная баба в платке или с белым беретом на голове.

Костелы не закрыты. Их только обложили огромными налогами. Жертвенность прихожан просто невероятна. Кзендзы одеваются главным образов в гражданское, потому что их хватают под любым предлогом.

И только большинство монастырей закрыто. В Сакре-Кёр живет балет из Киева. Монашки, одетые в гражданское, вынуждены им прислуживать, готовить, убирать. У кармелиток – больница. Только бенедектинки и уршулянки еще как-то держатся. Программа обучения в их школах, естественно, урезана строго по обстоятельствам. Никаких уроков религии, никакой истории, в обеих школах – главенствуют еврейско-коммунистические комиссии.

Власти организуют для молодежи принудительные антирелигиозные митинги. Сначала лекция, потом дискуссия. Позиция детей превосходна. На одном из собраний преподаватель бросает в зал вопрос:

– Где вы видали этого вашего Бога? Где он?

– В небе.

– А вот и неправда! Я летчик. Я не однажды поднимался высоко, очень высоко, под самое небо. И смотрел вокруг. И никакого Бога не видел.

– А нужно было упасть и разбиться. Вы бы сразу увидели Бога.

Это подлинный ответ четырнадцатилетнего юноши.

Хоть советская власть и относится к религии крайне отрицательно, на самых важных службах случается встретить советских солдат. У входа. В уголочке. Стоят несмело. Шапка со звездой лежит рядом на полу, а большие массивные руки рисуют на шинели неумелые православные кресты.

Состоялось также несколько тихих свадеб – среди тех, из киевского балета.

Чаще украдкой, в тайне от мужей жены командиров приносят настоятелям детей для крещения. Одного их ксендзов среди ночи будит звонок. Открывает. В дверях человек в шинели. Настоятель уверен, что это арест. Но нет, речь идет об исповеди. Совершилась ночью в пустом, закрытом костеле.

У нас новые постояльцы. Естественно, принудительные. В обмен на железную печку в своей промерзшей комнате Хабиха пообещал неопрятному жестянщику из пригорода – жилье. Сейчас найти жилье так же трудно, как и этот железный самовар. Получил печку, вот и должен взамен предоставить комнату. Жестянщик приводит к нам всю свою семью прямо в середину дома. Вход один, зал один и одна ванная на втором этаже. Вонь от лука и пар стелются по лестнице. И стирка, и готовка – все в комнате. Однако я считаю, что в данной ситуации мы могли бы попасть и в худшее положение. Жена жестянщика и его дети – тихие, деликатные. Только жестянщик – противный хитрый еврей, во внешности которого есть что-то от испуганного таракана. Помимо занятий своим делом, он занимает высокий пост где-то в Сов-Коме, Ком-Сове или еще каком-то неизвестном новообразовании.

Каждый, кто сюда направляется, должен быть немедленно прописан. И я регистрирую всю семью жестянщика.

Тех, кто, завернувшись в овчинный тулуп, ночует иногда на складе со всяким хламом, кто проскальзывает в дом ночью и уходит с рассветом, тех я никогда не регистрирую. Да, впрочем, это было бы и невозможно. У этих людей для нас – только псевдонимы, их фамилий мы не знаем. И это неважно. Главное, чтобы ни Хабиха, ни жестянщик, ни тот, что живет в салоне, никого бы случайно не увидели. И чтобы после пришла открытка из Венгрии или Румынии: «С горячим приветом» и подпись «Брат», «Бабушка», «Виолетта», «Сынок», «Угорь» или как-нибудь еще.

К сожалению, пишут не все. Многие попадаются.

Приблизительно в конце января или в начале февраля Хабиха заявляет, что на несколько дней уезжает в деревню. «На места», так это называется. Морозы такие, что просто парализуют легкие. Наконец-то ему выдали теплое синее пальто, сапоги и теплую милицейскую шапку. Достойно удивления упорство, с которым он до сих пор безропотно, без слова возмущения и недовольства переносил эти собачьи условия труда. Еще не урегулирован вопрос о зарплате милиции. Мы знаем, что он целые дни ходит голодный, а по ночам патрулирует на улице. Правда, он так кашляет, что даже в зале слышно, но это ничего. Это все для «счастья масс». Так ему и надо. Уехал.

Прежде чем вернулся, все уже знали, куда он ездил и зачем.

Власть приняла беспощадное постановление: вывезти польское население из деревень и поселков на всей занятой территории!

От известий, которые доходили до нас, просто волосы вставали дыбом. В этот ужасный мороз под двадцать градусов вывозят целыми деревнями! И опять неизвестно, почему из тех сел, а не из этих. А из тех мест, на которые указала судьба, вывозят все население: грузят в вагоны и отправляют вглубь России. Впечатления описать невозможно!

Мы все печальны, больны, разбиты. Тем, кому удалось скрыться от погромов, прячутся в городах, больших и маленьких.

Через несколько дней возвращается Хабиха. Весь зеленый, не похожий на себя, он потрясен почти так же, как и мы. Видно, что с ним что-то происходит, что-то в нем кипит, бунтует. Наконец – взрывается.

Еще одна такая экспедиция – и он сойдет с ума! Это выше человеческих сил! Эти воющие, ползающие у ног женщины, это отчаяние безоружных, охваченных тревогой, внезапно схваченных ночью людей. Мороз. Сани возле изб. Из домов выгоняют целыми семьями, отрывают руки, которые хватаются за порог дома. Ад! Ад! То, что человеку приходится выносить самому, это еще ничего. Но глядеть на детей, которых не во что одеть в такой мороз, на этих обороняющихся, кричащих детей…

– Я не могу, ну, не могу я видеть, как обижают детей,– с отчаянием говорит он, и я вижу, как на его скулах конвульсивно дергаются мускулы. – А ты стой и смотри, как такой вот крестьянин – ну просто нужда с бедой… нужда с бедой… заворачивает детей в солому, потому что во что же еще ему их всех сразу одеть, и заталкивает в ящик, деревянный такой, с крышкой, деревянный ящик для одежды; тесно, один к другому, как банки в сено, и только в этом ящике – на сани! Этот крик, этот плач, этот страх… Я не могу… ну, не могу… Вы понимаете?!

Мы понимаем…

Через некоторое время после этого Хабиха попадает в немилость. Мы так никогда и не узнали, за что именно. Может, он так же правдиво, как и нам, рассказал кому-то об этом выселении, хотя я и сомневаюсь. Достаточно того, что в конце февраля или в начале марта он получает приказ тотчас же выехать куда-то за Урал, на завод. Это и командировка, и наказание. Бедняга ходит, как отравленный, встревоженный, но молчит. Нам очень его жаль. Коммунист, ну что же, что коммунист, узколобый, ну что же, что узколобый, но добрейшей души человек. Несмотря на всю очевидность, он все еще верит в этот свой коммунизм. Он поедет… Будет работать. До упаду. Пока из-под ногтей не начнет сочиться кровь. Для блага масс. Для всех эксплуатируемых и несчастных, для бедных и бездомных.

Последний пункт своей программы он реализует, увы, без промедления!

Накануне отъезда Хабиха возвращается после ночного дежурства с новым постояльцем. На этот раз это девица с улицы. Он встретил ее, замерзшую, под каким-то фонарем, а поскольку ей негде было ночевать, предложил комнату, которую должен был покинуть на следующий день.

Ну и Хабиха поехал – а Лёлька осталась! Божье наказание, а не Лёлька. Наглый мусор, а не человек, хамка, родившаяся под самой черной звездой, тряпка неизвестно из каких сточных канав! Притворяется русской, притворяется, что не понимает по-польски, а ушки на макушке; всегда болтается у нас под всеми дверями и слушает, слушает. Зал, как говорилось, общий, вход один и лестница одна. Вдобавок к этому рядом крепость с армией. Лёлька времени не теряет. Целый день и всю ночь она принимает посетителей. Бизнес процветает… Ключ от входной двери на ночь должен быть у меня, потому что я отвечаю перед властями за то, чтобы не ночевал никто непрописанный. Результат таков, что пару раз за ночь меня будит грохот в дверь или, что еще хуже, в окно и приказ:

– Хозяйка! Откройте ворота!

Что мне делать? Я встаю и впускаю к Лёльке клиента. А потом жду. Стучу зубами спросонок от холода и жду. Ловлю себя на том, что… просто лелею свои мысли о том, как собственноручно высеку Лёльку! Настоящей розгой! Двадцать пять розог – и крепко! Какое это было бы удовольствие!

Но Лёльке плевать! Плевать и все тут! Она знает, что она, как пролетариат, безнаказанна и, что бы она ни сделала, она всегда будет права, – она, а не я… Ей можно все. Даже красть! Она начинает вырывать в моем доме замки из шкафов и выносить вещи. И почти не прячется, делая это. Открыто, прямо у нас под носом. Отчаявшись, я решаюсь обратиться за помощью к власти. Это довольно опасно – обращать на себя внимание, но ничего не поделаешь! С меня уже достаточно! Будь, что будет! И я иду к прокурору. Иду в комиссариат. Пишу заявление. Комиссия находит в ее сундучке много украденных у нас вещей. Впрочем, проституция также в России официально запрещена. Наконец-то! В доме радость от подвала до крыши – Лёльку забирает милиция!

Она вернулась через несколько дней, еще больше уверенная в себе, как победительница. Какой-то командир заявил, что она его невеста и что только он к ней и приходил. Ее освободили с почестями! Об украденных вещах – ни слова! Вероятно, невестам командиров красть разрешено. И мне ничего не остается, как по-прежнему впускать и выпускать ее случайных, меняющихся по несколько раз на дню женихов.

Сама не знаю, как мы справляемся, но как-то справляемся. Моя пожилая горничная, хоть у меня и нет денег, чтобы платить ей постоянно, не захотела уйти и осталась. Осталась также старая горничная. Кроме пятнадцати наших детей, еще двое детей управляющего. Всего около тридцати человек, которые теснятся главным образом в протапливаемых комнатах. Из них общими усилиями необходимо кормить около двадцати трех человек. Каждый прожитый день – чудо! Каждая еда – таинственное размножение хлебов!

Все старшие дети ходят в школу, а свободное от уроков время проводят в очередях. Самые старшие продают вещи. Сбывают их на улице, в пассаже, на площади. Становятся, например, с одеялом на плече или парой обуви в руках и ждут покупателя. Впрочем, так делают все. На так называемых Крокодилах множество знакомых. Там можно также что-нибудь купить. В магазинах пустота. Открыты лишь комиссионные магазины, но они скупают все подряд. Туда никто из нас не заходит. Цены там государственные, а это значит, что покупают за полцены.

Самая старшая дочка Каси продает на вокзале бутерброды. Впрочем, так делает множество девушек ее возраста. Она покупает хлеб, раздобывает конскую колбасу, а потом целый день бегает по вокзалу. Вечером возвращается закостеневшая, но гордая тем, что ей удалось заработать несколько рублей, за которые она завтра снова купит хлеб и колбасу и снова помчится на вокзал. Однако власти довольно быстро запретили эту «явную спекуляцию».

Муж Каси ремонтирует обувь. Он оборудовал в своей комнате довольно приличную мастерскую. Правда, кожи нет, но для чего же существуют кожаные сундучки?! И он режет сундучки и кладет детям на подошвы заплатки. Со временем он так набивает руку, что принимает заказы из города. Только каждый должен принести "свою" кожу. С заказами, впрочем, тоже приходится быть осторожными. Получение разрешения и права заниматься каким-нибудь ремеслом стоит неимоверных денег. Точно не помню, какая это сумма, поэтому не пишу. Знаю только, что отдай мы за это все наши деньги, не набрали бы нужной суммы. Ничего не поделаешь! Наш сапожник вынужден рисковать. В конце концов, можно сказать, что он делает для своих, для себя. Это разрешается.

Хоть мы и знаем, что это строго преследуется и наказуемо властью, два раза в неделю у детей дома бывают уроки Закона Божьего. Не только у наших, – прибегает еще несколько ребятишек из города. Всего две группы. Старшие и младшие. На всякий случай на время уроков мы раскладываем на столе игры.

Ксендз Владек – молодой и высоченный. Он профессор теологии в духовной семинарии, но сейчас для власти – только лаборант в институте бактериологии. У него две научные степени. Ему немногим больше двадцати лет, у него крупные холодные руки и огромное горячее сердце. Когда он начинает лекцию, его светлые, детские голубые глаза становятся темными от расширяющихся зрачков. Он говорит медленно, ясно, сосредоточенно. Понимает, что перед ним дети, а не учащиеся семинарии. Всю великую, бессмертную правду ему нужно донести совершенно другими, простыми словами.

Отдельно от всех детей он готовит Ядю к первому причастию. Малышка уже давно болеет и главным образом лежит в постели. Внимательный ребенок с огромными глазищами, который с ангельским терпением переносит свою тяжелую болезнь, а напротив нее он – огромный, полусогнувшийся у ее кровати, будущая жертва зверского убийства двадцати двух профессоров университета, которое совершат немцы через полтора года, когда займут Львов.

Наконец-то в зиме наступает перелом. Морозы ослабевают. Начинается оттепель.

Крыша над залом течет, как сумасшедшая. Я сама взбираюсь на крышу и счищаю с наклонных стеклянных поверхностей тающий снег. В зале снова становится светло.

Сама не знаю, каким чудом мы пережили эту зиму. Правда, дочиста продано все из шкафов и сундучков. Последними ушли пишущая машинка и ковры. В комиссионном магазине, потому что для таких вещей трудно найти покупателя.

Приходят распоряжения платить налоги. Улыбка и недоумение. Как? Откуда? Пропорция приблизительно такая: прежде страховка составляла тридцать с чем-то злотых, теперь – более тысячи рублей.

Аресты все суровее. Однако люди очень неосторожны! Слишком много говорят. Попадается одна организация за другой. К счастью, везде система «троек»: друг друга знают и между собой общаются лишь по трое. В домах постоянно обыски. Активные люди дома в основном не ночуют. И часто только так можно избежать ареста.

Еще перед отъездом Хабиха проинформировал нас о необходимости иметь советские паспорта. Каждый, кому будет в нем отказано, будет тотчас же вывезен вглубь России. И мы вынуждены получать паспорта.

Гадкое чувство! Ты делаешь то, чего не желаешь, что тебе противно, чуждо и ненавистно. Однако перспектива принудительного путешествия в глубину «рая» делает свое дело. В конечном счете, это просто формальность. Навязанная, вынужденная формальность. К счастью, детям до шести лет достаточно школьного удостоверения. Мы же обязаны иметь паспорта. Их выдают на несколько месяцев, на год или на пять лет по их усмотрению, в зависимости от того, вызывает ли данная личность подозрения или является чистой, политически незапятнанной.

Мы «чистыми» не являемся. Мы принадлежим к так называемому имущему классу. Мы знаем, что вынуждены будем врать. Сказать правду значило бы сразу же обречь себя на арест. Буржуй – это хуже, чем вор, убийца, даже хуже, чем офицер! Мы вынуждены выкручиваться. К счастью, у нас есть чем прикрыться.

Паспорта выдают в алфавитном порядке, по названиям улиц. На Страстной Неделе подходит наша очередь. Сто бумажек, сколько-то там фотографий и печатей, и, наконец, собеседование.

За столом офицер НКВД. Смуглое, немного лисье, внимательное лицо и шинель, наброшенная на плечи. Я впервые имею честь оказаться один на один с представителем всемогущей организации, правящей Россией… Прежде она называлась ЧК. Потом ГПУ. Сейчас НКВД. Один черт…

– Как ваша фамилия?

– Так и так.

– Год рождения.

– Такой-то.

– Кем был ваш отец?

– Инженером.

– А вы где работали?

– В театре.

– Документы имеются?

– Да.

Я кладу на стол удостоверение САПС, диплом Драматической школы и несколько бумаг, подтверждающих, что я играла в театре.

– Что такое САПС?

– Союз артистов польских сцен.

– Союз артистов польских сцен… – хмыкает он с издевкой. – Вот и закончилась эта ваша буржуазная Польша! Закончились ваши буржуйские союзы! Теперь будут артисты советской сцены. Ладно, ну, ладно… – Он просматривает мои бумаги. – А муж ваш где работает?

– У меня нет мужа.

– Что? Без мужа? Та-а-а-к… во-о-о-т…одна?

– Одна.

– Это нехорошо… Вам мужа надо… да, женщине нужен муж… Честное слово… Надо… да… – Он рассматривает мои фотографии в деле. – Драматичное лицо… Вы, наверное, любили драматические роли. Меня очень интересует театр… да… я сам работал в театре. А вы русские пьесы здесь когда-нибудь ставили, а?

– Иногда. В переводе…

– И вы тоже в них участвовали? А в чем, например?

– В «Ревизоре из Петербурга»,– к счастью вспомнила я.

– Ревизо-о-о-р. Знаю-знаю. «Ревизор из Петербурга»… Смотри-ка ты… Так вы ставили русские пьесы. Правильно, правильно… Посмотрим… Приходите завтра…

Ну, а «назавтра» нам выдали эти советские паспорта, которые нам необходими было иметь. Мне как актрисе, моей сестре как художнику, Касе как учительнице. Всем на пятилетний срок. До марта 1945… Уф-ф-ф!

Я медленно возвращаюсь домой по подсохшим после оттепели улицам. Неужели удалось?! До последнего момента это было очень сомнительно. Я должна радоваться. Что же поделать, если я не могу. Меня не оставлет чувство отвращения и подавленности. Эта маленькая книжечка болотного цвета в кармане тяготит, как камень. А над головой весна и сумерки… Небо еще сверкает, хотя улицы уже заполнены низким сумраком. В далеких деревьях на Цитадели одна скатившаяся звезда влажным блеском мерцает между черными ветвями …

Страстная пятница…

Апрель. Первые дни апреля. Чей-то день рождения. У нас около двадцати человек из города. Исключительно хорошая атмосфера. Слышны даже песни под гитару…

Внезапно – звонок.

Звонок. Кто же это в такое поздний час? Наверное, клиент к Лёльке. За окном входной двери плоское квадратное лицо, гражданская одежда и шапка, нахлобученная на глаза.

– Вы к кому?

– К вам. Откройте.

В свете уличных фонарей во влажной темноте сада вижу прижавшиеся к стене, ощетинившиеся штыками фигуры.

Дом окружен НКВД…

Арестуют Касю. Мы не имеем понятия, за что.

Предварительный допрос, личный досмотр, проверка ее вещей, коробок и нашей общей комнаты. У ворот стоят. Выходить никому нельзя. Задерживают всех, кто случайно оказался здесь, что, впрочем, делают всегда. Допрашивают всех по очереди. Потом никому уже нельзя выходить из определенных помещений.

Кася спокойна, она не теряет самообладания, только очень устала. Две предыдущие ночи она провела в толчее вагона. Ездила в деревню за провизией для детей. В сумке, с которой она вернулась, – немного фасоли и два кочана капусты.

Это продолжается бесконечно. Никто не знает, почему все так долго. Нервы напряжены до предела. Чего же они ждут? Машину или другого, более важного следователя? А первый, в гражданском пальто, наброшенном на форму, сидит в нашей комнате и не сводит с Каси глаз. И тогда происходит нечто такое, чего я не могу понять до сих пор: Кася просто-напросто ложится на свой диван и засыпает! Крепко, спокойно, по-настоящему…

Я сижу в полубессознательном состоянии на краешке своей тахты, смотрю и не верю своим глазам. На квадратном лице я тоже вижу выражение удивления и изумления. Он поражен. Это, видимо, первый и единственный случай в его практике, когда арестованный уснул прямо во время ареста. Ну и воля, ну и нервы у этой женщины!

Бегут часы. Кася спит. Пусть спит. Один Бог знает, что ее ждет. Один Бог знает, когда вновь сможет она поспать и сколько понадобится ей сил и ясности во время следствия. И потому, видимо, Бог, который все знает, позволяет ей спать так спокойно, так глубоко и благостно.

Ей не разрешили попрощаться ни с сестрой, ни с детьми, ни с нами. Ей ничего не разрешили взять с собой, даже одеяла. Грубо подгоняя, вооруженные штыками люди вывели её из дому в пять часов утра…

Сигналы грузовика долго еще были слышны в пустой улице…

Мы заперты в доме, как в тюрьме, на 48 часов. Домочадцы и все гости, которых здесь застали. Никому нельзя выходить. Каждого, кто, ни о чем не догадываясь, позвонит нам, коварно впускают, как в мышеловку, но уже не выпустят до послезавтра. Так схватили одиннадцать человек. Всех допросили.

Еще нескольких гостей, может, наиболее компрометирующих нас, через окно жестами отогнали дети.

В доме полно шинелей и синих шапок. Нас стерегут в две смены: одни бодрствуют, другие спят. Где придется. В креслах, на диванах, на ступеньках. По нескольку человек рядом. Жесткие, отяжелевшие фигуры в складчатых плащах. Сон застал их в самых невероятных, случайных, неудобных позах. В них есть что-то тяжелое, примитивное и тупое, массивное и бесформенное…

– Как уснувшие стражники возле гроба Иисуса на старых гравюрах,– произносит моя сестра.

Именно так! Как те стражники!

В моей комнате дежурят старшие по званию офицеры НКВД. Временами кто-нибудь из них ложится на кровать прямо в сапогах и спит. Второго развлекает Лёлька. Шкурой поняла, откуда ветер дует, и расположилась в моей комнате, как у себя дома. На письменном столе пролитый чай, липкие стаканы, жирная газета с конской колбасой, а в кресле вскрики, хохот, возня… Меня никто не принимает в расчет. Меня – нет. Я – предмет. Предмет… Я сижу весь день и всю следующую ночь на краешке собственной тахты. К концу у меня уже туман в голове. Я не знаю, правда ли это, наваждение или страшный сон. О том, чтобы заснуть, нет и речи. Не только из-за парочки рядом со мной. Слишком велико нервное напряжение. Слишком лихорадочны мысли и бесконечен поиск Каси в том неизвестном пространстве, которое ее поглотило. Где? За что? Что ей угрожает? Следствие? Камера пыток? Замарстынув или Бригидки? Может быть, уже началось? Могут ли ее бить? Держится ли она еще? В сознании ли она?

– Пусти! Пошел! – отбивается в кресле Лёлька. – Смотри ты, какой! Зверь, а не человек!

Дни начинают тянуться бесконечно, как после похорон.

Девочки с узелками с едой и бельем теперь часами стоят у стен тюрем. Одна пошла в Замарстынув, другая – к Бригидкам. Ведь мы не имеем понятия, куда увезли Касю.

Бася бегает в прокуратуру. Велят прийти завтра, послезавтра, через неделю. Она приходит. Напрасно. Ничего абсолютно. И снова ничего.

Ксендз Владек служит одну мессу за другой.

Проходит неполных две недели после ареста Каси.

Поздним вечером я возвращаюсь домой. Улицы окутаны белым, липким, как вата, туманом. Почти совсем не видно людей. Зато всю проезжую часть запрудили бесчисленные колонны черных военных машин. От Политехники к костелу Марии Магдалины, вдоль всей улицы Потоцкого до самой почты. Они стоят мертвые, пустые, без огней, точно внезапно скопившийся рой неизвестных, мертвых насекомых. Зачем их столько?

Зачем?

В эту самую ночь начинается вывоз гражданского населения из городов.

С деревней уже справились. Пришла очередь городов и местечек. В одну ночь, сразу на всей занятой территории.

И снова никаких правил. Почему эти, а не те, почему не все сразу – непонятно. Случайность? Судьба? Лотерея? Паспорта не спасают никого.

Невозможно описать, что делалось в эту ночь во Львове. Это нужно пережить, чтобы поверить в возможность такого.

Какая-то девочка, вне себя от страха, выпрыгивает с верхнего этажа на мостовую. Ломает обе ноги. Энкавэдэшники на руках вносят ее в стоящий у ворот «воронок». Другие тащат матрац с парализованной старушкой. В городе рев свирепствующих на улицах автомобилей. Колотят в ворота. Выбивают двери. Крики. Плач.

Одним разрешают взять с собой все, что они могут унести. Другим, особенно тем, за кем приходят на рассвете, разрешается лишь что-то на себя накинуть. Главное, чтобы дело закончить до рассвета. Злодеи всегда избегают дня.

Непересчитанные тысячи – на этот раз интеллигенция – депортированы таким путем в глубь России.

С нами еще одно чудо! Никого из нас не взяли, хотя всю ночь нашу улицу и вывозили.

На следующий день город выглядел вымершим. Словно прошелся мор. Последние «воронки» крадутся по окрестным улицам.

Родственники плачут, стараясь попасть в квартиры родных. Некоторые квартиры опечатаны НКВД. У иных не хватает смелости перейти на другую сторону улицы, чтобы проверить, уцелел ли кто-нибудь из близких в эту Варфаломеевскую ночь.

В костеле толпы. Люди лежат, распластавшись крестом, и плачут.

Мы начинаем жить на узлах. В любую минуту может начаться новая волна депортации. Не всех схватили. Нужно быть готовыми.

Я переношу этот период хуже всего. У меня опять начинается мания. Целыми днями стою у окна и жду. Просыпаюсь ночью и прислушиваюсь. Вечером все тяну с раздеванием, потому что… а вдруг позвонят. Каждую проезжающую мимо ворот машину провожаю сумасшедшим сердцебиением.

Моя сестра на удивление спокойна. Она регулярно разбирает и упаковывает детские вещи, делает запас лекарств для больной Яди. За неё, конечно же, мы боимся больше всего. Малышка чувствует это и молчит. Она ни о чем не спрашивает, только провожает мать своими большими, как бусины, синими глазами. Время от времени я ловлю в них тревожное, выжидающее выражение, появляющееся при звуках чьих-то шагов на лестнице. И больше ничего. Прямой, сосредоточенный столбик в белой кроватке за сеткой.

И так все недели. О Касе по-прежнему ничего не слышно.

Наконец наступил тот единственный вывоз, жертвой которого стали – на сей раз – только беженцы. На этих принесенных сюда случайно волной войны людей, которые уже пережили столько мытарств, свалилось тяжелейшее из зол – депортация!

На сей раз у НКВД была очень легкая задача. Месяцами перед этим они регистрировали всех беженцев с запада – якобы для того, чтобы отослать их «на ту сторону», домой к семьям. Они собирали фамилии, данные, адреса, обещая, что как только вопрос будет согласован с Германией, каждый получит вызов и сможет легально и без проблем вернуться в родные края. Обман удался. Перед началом вывоза у них были готовые списки и адреса.

Но, несмотря на это, облавы продолжаются вот уже трое суток. Тепло. На дворе июнь. Люди прячутся в садах, в парках, лесочках, на чердаках, в мусорных баках.

Три дня грузят в машины выловленных людей и вывозят. Новые тысячи, десятки тысяч невинных, похищенных у государства людей. А впереди – безличное, всепоглощающее Чудовище Пространства, которое их поглощает, впитывает и без следа растворяет в Неизвестности.

Падение Франции! Это внезапное, катастрофическое неожиданное падение Франции! У нас темнеет в глазах, несмотря на лето и хорошую погоду.

В июле меня арестуют.

Перевод Валентины Филатовой

Пролог (фрагмент книги «В доме неволи»)

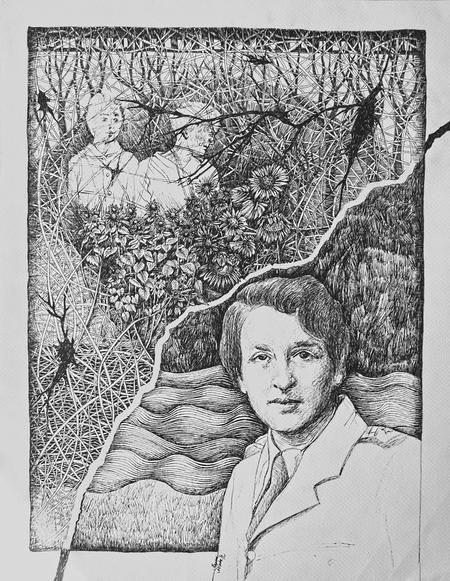

Выдающаяся польская поэтесса Беата Обертинская (1898-1980) еще малоизвестна в нашей стране. Жившая после войны и умершая в эмиграции, она лишь в 1983 г. удостоилась первой публикации послевоенных произведений у себя на родине. В России было опубликовно лишь несколько ее "лагерных" стихотворений, вошедших в книгу воспоминаний "В доме неволи" (пер. Наталии Астафьевой). Стихи Беаты Обертинской стали темой Конкурса молодых переводчиков «Sensum de sensu-2013» в польской номинации. Победители конкурса продолжили работу над переводами ее стихов и прозы в Интернет-семинаре переводчиков польской поэзии в 2014 году. Результатом этой работы стала книга духовных афоризмов Беаты Обертинской "Крупицы ладана" (2015), в создании которой принимали участие: Вера Левашова (СПб), Мария Муха (Англия), Денис Пелихов (Челябинск), Валентина Филатова (Минск) и Марина Шалаева (Воронежская область).

Мы публикуем здесь фрагмент воспоминаний Беаты Обертинской "В доме неволи" в переводе одной из участниц семинара – Валентины Филатовой (Минск).

Беата Обертинская

Выдающая польская поэтесса Беата Обертинская (1898-1980) родилась в Стрые в семье инженера Вацлава Обертинского и поэтессы Марыли Вольской. Детство и молодость будущей поэтессы прошли во Львове. В своих первых книгах «Пчелы в подсолнухах» (1927), «Придорожный боярышник» и «Кленовые мотыльки» (1932) тонкая лирика сочетается с прекрасными и точными изображениями природы.

В июле 1940 года Обертинская была арестована НКВД и, пройдя ряд советских тюрем, попала в лагерь под Воркутой. Ей удалось спастись, покинув Советский Союз вместе с армией Андерса. С этой армией она прошла весь ее боевой путь (Иран, Палестина, Египет, Италия), а затем осталась в Англии в эмиграции. Там печатались ее последующие сборники, в частности «Мед и полынь» (1972). Путь стихов Обертинской на родину ...